60代を迎え、ふと「毎日 何してるんだろう」と感じ、夢も希望もない、何をしても楽しくないと感じていませんか。

気力がない状態で、時には生きるのがめんどくさいとさえ思うかもしれません。

60代になると気分が沈むのはなぜ?という疑問や、高齢者で生きがいがないとどうなるのかという漠然とした不安を抱える方は少なくありません。

この記事では、そうした悩みを解決するため、60代の生きがいランキングや、高齢者の後悔1位は何?といった情報から、60代のうちにしておくべきことは何かを探ります。

さらに、60代からやるべきことや、逆に老後にしてはいけないこと、60歳過ぎたらやめておいたほうがいいことについても触れます。

1日の過ごし方や、健康に関わる60歳を過ぎたら食べてはいけないものといった日々の注意点から、和田秀樹の60歳すぎたらの心の整理法とは?という心の持ち方まで網羅的に解説します。

- 60代で生きがいを失う原因がわかる

- 生きがいがない状態を放置するリスクを理解できる

- 具体的な生きがいの見つけ方が見つかる

- 充実した60代を送るための行動指針が得られる

生きがいがない60代に共通する原因とは

- 何をしても楽しくないと感じていませんか

- 夢も希望もないと感じる60代の心理

- 60代になると気分が沈むのはなぜ?

- 気力がないのは年齢のせいだけではない

- 高齢者で生きがいがないとどうなるのか

何をしても楽しくないと感じていませんか

定年退職や子どもの独立などを経て、生活が大きく変わる60代。

「何をしても楽しくない」という感情は、多くの方が経験する可能性があります。

この無気力な状態は、主に生活環境の変化によって引き起こされると考えられます。

まず挙げられるのが、社会的な役割の変化です。

長年勤めた会社を退職することで、仕事を通じて得ていた人とのつながりが希薄になります。

毎日顔を合わせていた同僚や取引先との関係が途切れ、社会における自分の居場所がなくなったような喪失感を抱くことがあります。

特に仕事に打ち込んできた方ほど、この変化による孤独感は強くなる傾向が見られます。

また、金銭的な不安も大きな要因の一つです。

現役時代と比べて収入が減少し、年金を中心とした生活になることで、「将来のために節約しなければ」という意識が強まります。

このため、新しい趣味や旅行など、お金のかかる挑戦をためらってしまいがちです。

行動が消極的になると、日々の生活から刺激が失われ、次第に楽しさを感じにくくなってしまうのです。

そして、ご自身の健康状態の変化も無視できません。

若い頃に比べて体力が落ち、疲れやすくなることで、外出したり新しい活動を始めたりすることが億劫になります。

これまで楽しめていたスポーツや旅行も、体の不調を理由に諦めてしまうケースも少なくありません。

このように、生活の変化がもたらす孤独感や不安、身体的な制約が複合的に絡み合うことで、「何をしても楽しくない」という気持ちにつながっていくと言えるでしょう。

夢も希望もないと感じる60代の心理

「夢も希望もない」という感覚は、単なる気分の落ち込みではなく、これまでの人生で目標としてきたものが一段落したことによる、一種の燃え尽き症候群に近い状態と考えられます。

多くの場合、60代は子育てという大きな役割を終え、仕事においても定年という節目を迎える時期です。

これまで「家族のため」「会社のため」と走り続けてきた方にとって、急に自分のためだけに使える時間が与えられると、何を目標にすれば良いのか分からなくなってしまうのです。

この心理状態の背景には、自己肯定感の低下が隠れている場合があります。

会社での役職や「〇〇さんの親」といった社会的、家庭的な役割が失われると、自分自身の価値を見失ったように感じてしまうことがあります。

他人から必要とされ、感謝される機会が減ることで、自分の存在意義を見出せなくなるのです。

また、ネガティブな思考パターンに陥りやすいのもこの時期の特徴です。

将来に対する漠然とした不安から、「どうせ今から何かを始めても遅い」「自分には無理だ」といった否定的な考えが頭をよぎり、行動を起こす前から諦めてしまいます。

楽しそうなことを見つけても、一歩踏み出す勇気が持てず、結果として生きがいを作るきっかけを自ら手放しているケースが少なくありません。

このように、「夢も希望もない」という感情は、人生の大きな目標を達成した後の虚無感や、役割の変化に伴う自己肯定感の低下、そして未来に対するネガティブな思考が絡み合って生まれる複雑な心理状態であると言えます。

60代になると気分が沈むのはなぜ?

60代に特有の気分の落ち込みには、心理的な要因だけでなく、身体的な変化も深く関わっています。

特に男女ともに経験する可能性があるのが「更年期障害」の影響です。

一般的に女性は50歳前後がピークとされますが、症状が60代まで続くこともあります。

男性も50代から60代にかけて男性ホルモンの分泌が減少し、意欲の低下や不安、うつといった精神的な不調が現れることがあります。

これらのホルモンバランスの乱れは、自律神経にも影響を及ぼし、気分の浮き沈みを激しくさせたり、理由もなくイライラしたりする原因となります。

自分ではコントロールできない不調が続くことで、精神的に疲弊し、気分が沈みがちになるのです。

加えて、加齢による体力や身体機能の低下も、精神面に影を落とします。

以前は当たり前にできていたことが難しくなったり、疲れやすくなったりすることで、「もう年だから」と活動を制限してしまうことがあります。

行動範囲が狭まると、外部からの刺激が減り、社会とのつながりも薄れていきます。

このような変化のない単調な毎日は、知らず知らずのうちに心を蝕み、気分を落ち込ませる要因となり得ます。

うつ病の可能性にも注意

一時的な気分の落ち込みではなく、「何をしても楽しくない」「興味がわかない」といった状態が2週間以上続く場合は、うつ病のサインかもしれません。

特に、食欲の変化や睡眠障害(寝つきが悪い、朝早く目が覚めるなど)、強い疲労感といった身体的な症状を伴う場合は注意が必要です。

もしご自身やご家族にこのような状態が見られる場合は、一人で抱え込まず、精神科や心療内科といった専門の医療機関に相談することが大切です。

気力がないのは年齢のせいだけではない

「もう年だから気力が出ない」と感じてしまうことは多いですが、気力の低下は単なる加齢現象ではなく、複数の要因が影響しています。

もちろん、年齢とともに体力が低下し、疲れやすくなることは事実です。

しかし、それ以上に「社会とのつながりの希薄化」が大きく関わっていると考えられます。

定年退職を迎えると、職場というコミュニティを失い、人とのコミュニケーションの機会が激減します。

家族以外の人と話す機会がなくなると、脳への刺激が減少し、思考が内向きになりがちです。

このような状態が続くと、社会から孤立しているような感覚に陥り、何か新しいことを始めようという意欲そのものが湧きにくくなります。

また、毎日同じことの繰り返しになっている生活パターンも、気力を奪う一因です。

決まった時間に起きてテレビを見て、食事をして寝る、という変化のない日々は、安心感がある一方で、新たな刺激や発見がありません。

人間は、新しい情報に触れたり、目標に向かって挑戦したりする中で、脳が活性化し、意欲が生まれます。

刺激のない生活は、精神的な活力を徐々に低下させ、無気力な状態を招いてしまうのです。

したがって、気力の低下を感じたとき、「年齢のせい」と片付けてしまうのは早計です。

むしろ、社会との接点が減っていないか、単調な毎日を送っていないか、といった生活習慣を見直すことが、気力を取り戻すための鍵となります。

高齢者で生きがいがないとどうなるのか

生きがいがない状態を放置することは、心と体にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

単に「毎日がつまらない」というレベルの問題ではなく、健康寿命そのものを縮めてしまうリスクをはらんでいるのです。

精神面への影響

生きがい、つまり人生の目標や楽しみがないと、日々の生活に張り合いを感じられなくなります。

これが続くと、心が満たされず、抑うつ状態や慢性的な不安感を抱えやすくなります。

特に、社会とのつながりが薄れることで孤独感が深まり、精神的な孤立に陥るケースは少なくありません。

将来への希望を見出せず、ネガティブな思考が心を支配するようになると、日常生活を送ること自体が困難になる可能性もあります。

行動面への影響

精神的な不調は、行動にも直接的な影響を与えます。

何事にも意欲が湧かず、無気力な状態が続くと、これまで好きだった趣味や活動への興味すら失われていきます。

外出がおっくうになり、人との交流を避けるようになると、自宅に引きこもりがちになります。

このような状態は、さらに社会からの孤立を深めるという悪循環を生み出し、自己肯定感の低下にもつながります。

健康面への影響

精神的なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、免疫機能の低下を引き起こすことが知られています。

このため、風邪をはじめとする感染症にかかりやすくなるリスクが高まります。

また、生きがいがないことによる意欲の低下は、運動不足や不規則な食生活につながりやすく、高血圧や糖尿病といった生活習慣病の発症リスクを高める要因にもなり得ます。

研究によっては、生きがいを感じている高齢者の方が、脳卒中や心臓病による死亡リスクが低いというデータもあり、生きがいが心身の健康維持に極めて重要であることが示唆されています。

生きがいがない60代が見つけたい新たな道

- 参考にしたい60代の生きがいランキング

- 高齢者の後悔1位は何?から学ぶ教訓

- 60代からやるべきことリスト

- 老後にしてはいけないことで失敗を回避

- 60歳からの理想的な生き方を見つける

- 生きがいがない60代から卒業する方法

参考にしたい60代の生きがいランキング

「生きがい」と一言で言っても、何に喜びや張り合いを感じるかは人それぞれです。

他の人がどのようなことに生きがいを感じているのかを知ることは、ご自身の生きがいを見つける上でのヒントになるかもしれません。

内閣府が全国の60歳以上の男女を対象に行った調査によると、多くのシニア世代が日常のささやかな出来事に生きがいを見出していることがわかります。

| 生きがいを感じること | 割合 |

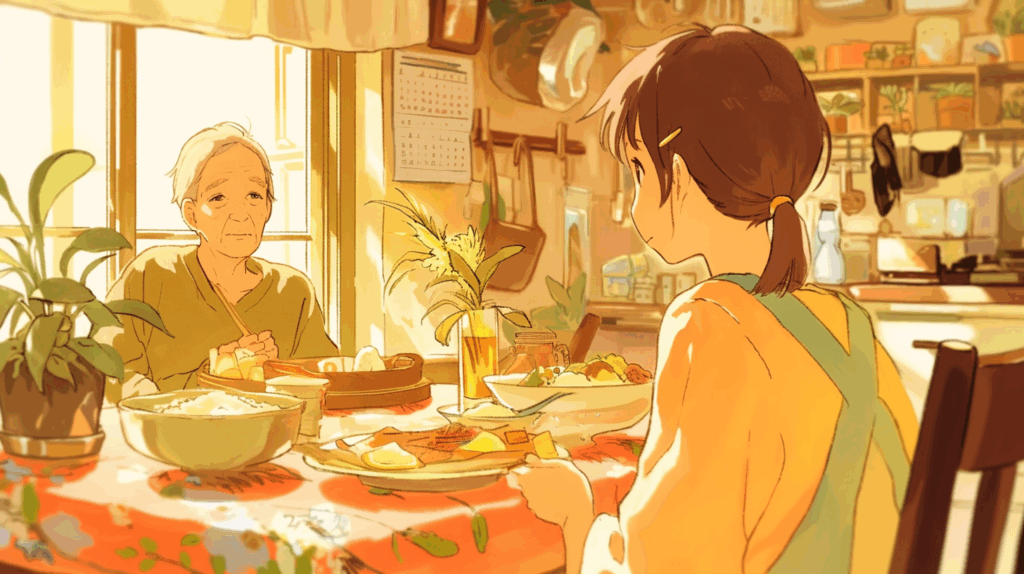

| 家族との団らんのとき | 44.1% |

| 趣味やスポーツに熱中しているとき | 33.5% |

| 仕事に打ち込んでいるとき | 31.8% |

この結果から分かるように、特別なことではなく、家族と過ごす時間や、自分の好きなことに没頭する時間が、多くの人にとって人生の充実感につながっています。

また、3割以上の方が「仕事」に生きがいを感じている点も注目すべきです。

これは、退職後も何らかの形で社会と関わり、役割を持つことが、生きる活力になることを示しています。

この他にも、「美味しいものを食べているとき」や「友人・知人と食事や雑談をしているとき」「テレビを見たりラジオを聞いたりしているとき」といった回答も上位に挙がっています。

これらのことから、大それた目標を立てる必要はなく、ご自身の身の回りにある「楽しい」「心地よい」と感じる時間の中に、生きがいの種が隠れていることが多いと言えるでしょう。

まずはご自身が何をしている時に心が満たされるのかを振り返ってみるのが良いかもしれません。

高齢者の後悔1位は何?から学ぶ教訓

人生の先輩たちが晩年になって「あれをやっておけばよかった」と振り返ることから学ぶのは、これからの60代を豊かに生きるための重要な指針となります。

様々な調査や書籍で語られる高齢者の後悔の中で、特に多く挙げられるのが「健康を大切にしなかったこと」です。

若い頃の無理がたたったり、健康診断を軽視したりした結果、病気になってから「もっと体を大事にすればよかった」と感じる方が非常に多いようです。

もう一つ、頻繁に聞かれる後悔が「やりたいことに挑戦しなかったこと」です。

「他人の目を気にしすぎた」「失敗を恐れて行動できなかった」といった理由で、学びたかったことや行きたかった場所への挑戦を諦めた経験を悔やむ声は少なくありません。

60代は、時間的な余裕が生まれる時期だからこそ、こうした挑戦をしなかった後悔を未来に残さないための絶好の機会と捉えることができます。

また、「家族や友人ともっと時間を過ごせばよかった」という人間関係に関する後悔も多く見られます。

仕事に追われて家族との時間を犠牲にしたり、些細なことで友人と疎遠になったりしたことを、後になって寂しく思うのです。

これらの後悔から学べる教訓は明確です。

第一に、何をするにも資本となる「健康」を維持すること。

第二に、世間体や失敗を恐れず、自分の「やってみたい」という気持ちに素直になること。

そして第三に、身近な人々との「つながり」を大切にすること。

この3点を意識するだけで、後悔の少ない、充実した60代を送るための道筋が見えてくるのではないでしょうか。

60代からやるべきことリスト

生きがいを見つけ、充実した日々を送るためには、具体的な行動を起こすことが不可欠です。

ここでは、60代から始めるべきこと、挑戦したいことの具体例をいくつか紹介します。

まず考えたいのが、「新しい学び」です。

これまで興味があったものの、時間がなくて手を出せなかった分野の勉強を始めてみてはいかがでしょうか。

例えば、語学を学んで海外旅行で実践したり、パソコンスキルを習得してインターネットの世界を広げたり、あるいは歴史や文学を学び直して知的好奇心を満たすのも素晴らしいことです。

資格取得を目指せば、明確な目標ができて生活に張りが生まれます。

次に、「体を動かす習慣」も大切です。

ウォーキングやジョギングのような手軽な運動から、地域のスポーツサークルに参加してゴルフやテニス、ゲートボールなどを楽しむのも良いでしょう。

運動は体力の維持だけでなく、ストレス解消や気分転換にもつながります。仲間と一緒に汗を流せば、新たな交流が生まれるきっかけにもなります。

そして、「社会とのつながりを持つ活動」も積極的に行いたいものです。

セカンドキャリアとして短時間でも仕事を始めれば、収入を得られるだけでなく、社会的な役割を持つことができます。

また、地域のボランティア活動に参加するのも一つの方法です。誰かの役に立っているという実感は、大きな喜びと生きがいをもたらしてくれます。

これらの行動に共通するのは、「新しい目標」や「新しいつながり」が生まれるという点です。

まずはご自身が少しでも「面白そう」「できそう」と感じるものから、気軽に一歩を踏み出すことが、退屈な毎日から抜け出すための鍵となります。

老後にしてはいけないことで失敗を回避

充実した60代を送るためには、新しいことを始めるだけでなく、逆に「してはいけないこと」を知り、リスクを避ける意識も大切です。失敗を未然に防ぐことで、心穏やかな毎日を送りやすくなります。

最も注意したいのが、「孤立すること」です。

外出するのが億劫になったり、人付き合いが面倒になったりして、自宅に引きこもりがちになるのは危険なサインです。

人との交流がなくなると、脳への刺激が減って認知機能が低下しやすくなるだけでなく、精神的な孤独感も深まります。

意識的に地域の集まりに参加したり、旧友に連絡を取ったりするなど、社会とのつながりを保つ努力が求められます。

次に、「変化を恐れること」も避けたい姿勢です。

60代になると、新しい物事に対して「今さら覚えても仕方ない」「若い人のようにはできない」と、挑戦する前から諦めてしまう傾向があります。

しかし、変化のない生活は心を停滞させ、生きがいを失う原因になります。

スマートフォンやSNSなど、新しいツールやサービスにも積極的に触れてみましょう。たとえ最初は戸惑ったとしても、新しい世界が広がる楽しさを経験できるはずです。

また、「健康への過信」も禁物です。

「自分はまだ大丈夫」と思って不摂生な生活を続けたり、体の不調を放置したりするのはやめましょう。

前述の通り、健康を損なうことは高齢者が最も後悔する点の一つです。

定期的な健康診断を受け、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけるといった自己管理を徹底することが、長く活動的な生活を送るための基盤となります。

これらの「してはいけないこと」を意識し、避けるように生活するだけで、多くの失敗や後悔のリスクを減らすことができるでしょう。

60歳からの理想的な生き方を見つける

60歳からの理想的な生き方に、決まった正解はありません。

大切なのは、誰かの価値観に合わせるのではなく、「自分らしさ」を大切にし、ご自身が心から満足できる日々を送ることです。そのためのヒントをいくつかご紹介します。

一つ目は、「縦型社会」から「横型社会」への意識の転換です。

現役時代は、会社や組織の中での役職や上下関係といった「縦のつながり」が中心だったかもしれません。

しかし退職後は、趣味や地域活動などを通じて生まれる、利害関係のない平等な「横のつながり」が人生を豊かにします。

年齢や経歴に関係なく、好きなことを語り合える仲間との時間は、かけがえのない財産となるでしょう。

二つ目は、「自分なりの目標を持つ」ことです。

それは「資格を取る」といった大きな目標でなくても構いません。

「毎日1万歩歩く」「週に一冊本を読む」「美味しいコーヒーを淹れられるようになる」など、日々の生活の中に小さな目標を設定するのです。

目標を達成する喜びを積み重ねることが、毎日の充実感につながり、生きる活力となります。

三つ目は、「社会貢献への意識」です。

ボランティア活動や地域の活動に参加し、これまでの人生で培ってきた経験やスキルを誰かのために役立てることは、大きな自己肯定感をもたらします。

人から感謝される喜びは、仕事とはまた違った形で自分の存在意義を再確認させてくれるでしょう。

これらのヒントに共通するのは、受け身ではなく能動的に毎日を創り上げていく姿勢です。

自分なりの楽しみを見つけ、人とつながり、社会と関わる。そうした積み重ねの中に、あなただけの理想的な生き方が見つかるはずです。

生きがいがない60代から卒業する方法

この記事では、生きがいを失いがちな60代の現状とその解決策について解説してきました。最後に、生きがいがない状態から卒業し、充実した毎日を取り戻すための要点をまとめます。

- 60代で感じる無気力には退職や子どもの独立など明確な理由がある

- 社会的な役割の変化や孤独感が楽しさを失わせる一因となる

- 金銭的な不安や健康問題も行動を消極的にさせる

- 生きがいがない状態は心と体の健康リスクを高める可能性がある

- まずは自分自身が何に喜びを感じるか振り返ってみる

- 過去の後悔から学び「健康」「挑戦」「人とのつながり」を大切にする

- 新しい学びや資格取得に挑戦して知的好奇心を満たす

- ウォーキングなど手軽な運動を習慣化し心身をリフレッシュする

- 短時間の仕事やボランティアで社会との接点を持つ

- 孤立を避け意識的に外に出て人と交流する機会を作る

- 変化を恐れずスマートフォンなど新しいことにも触れてみる

- 健康への過信は禁物で日々の自己管理を徹底する

- 趣味や地域活動を通じて利害関係のない横のつながりを広げる

- 日々の生活に小さな目標を設定し達成感を得る

- 生きがいを見つけるのに遅すぎるということは決してない