「めんどくさい」という言葉、日常会話でつい口にしてしまうことはありませんか?

そして、この言葉を言ってはいけない理由について考えたことはあるでしょうか。

実は「めんどくさい」という言葉は、聞く人の気持ちを冷めさせたり、関係性に亀裂を生じさせたりすることがあるのです。

特に「めんどくさい」が口癖になっている人は、自分では気づかないうちに周囲に悪影響を与えているかもしれません。

この言葉が嫌いだという人も少なくなく、言われる方の気持ちを考えると使わない方が良い場面も多いでしょう。

本記事では、なぜ「めんどくさい」と言ってはいけないのか、その心理的背景や、もしかすると病気のサインかもしれない「めんどくさい」口癖について解説します。

また、「めんどくさい」をポジティブな言葉に言い換える方法や、この言葉を言わないですませるためのテクニックも紹介します。

さらに、「めんどくさい」と思っていることをやらないでいると、実際にできなくなってしまう危険性についても触れていきます。

「めんどくさい」という言葉の真の意味と影響を理解し、より良いコミュニケーションを築くためのヒントを見つけていきましょう。

- 「めんどくさい」という言葉の裏に隠れた心理状態や本当の原因

- 「めんどくさい」という言葉が相手に与える心理的影響と感情

- 「めんどくさい」と言って行動しないことの長期的な危険性

- 「めんどくさい」を言わないための実践的な対処法や言い換え表現

なぜ「めんどくさい」と言ってはいけないのか

めんどくさいと言う人の心理状態

「めんどくさい」という言葉をよく口にする人の心の中には、様々な気持ちが隠れていることが多いんです。

実は、この「めんどくさい」という言葉の裏側には、単なる怠惰ではなく、もっと複雑な心理状態が潜んでいるんです。

脳科学者の加藤俊徳先生によると、「めんどくさい」と思えるのは、実は脳に余裕があるときなんです。つまり、本来考えるべきことと別のことを考える余裕があるからこそ「めんどくさい」と感じるわけです。「めんどくさい」の正体を脳科学者に聞く

また、「めんどくさい」と感じる理由はその人の置かれている状況によっても大きく変わります。

精神科医の井上智介先生は、めんどくさいという気持ちには、複数の要因があると説明しています。「めんどくさい」気持ちとどう向き合えばいいの?精神科医の井上さんに聞く対処方法

例えば、単に自分が嫌いなことだからめんどくさいと感じる場合もあれば、他にやるべきことがたくさんあって気持ちに余裕がない状態でめんどくさいと感じることもあるんですよ。

そして、めんどくさいの背景には次のような心理状態が隠れていることがあります。

自己防衛本能からくる「めんどくさい」

新しいことや未知のことに対して「めんどくさい」と感じるのは、実は不安から来ていることが多いんです。

誰でも初めてのことには不安を感じるもの。それを「めんどくさい」という言葉に置き換えているだけかもしれませんね。

疲労やストレスからくる「めんどくさい」

心身が疲れていると、普段なら簡単にできることも「めんどくさい」と感じるようになります。

これは、体や心が休息を求めているサインかもしれません。時には、自分を労わる時間も必要なんですよ。

優先順位の低さからくる「めんどくさい」

その行動に対して「やる価値がない」と無意識に判断している場合もあります。

例えば、仕事中に急に頼まれた雑用などは、今自分がやるべきことと比べて優先順位が低いため「めんどくさい」と感じるわけです。

私たちは皆、時々「めんどくさい」と感じることがあるものです。

それ自体は悪いことではありません。大切なのは、その言葉の裏に隠れた本当の気持ちに気づくことではないでしょうか。

めんどくさいという口癖は病気のサイン?

「めんどくさい」が口癖になっている方、周りにいませんか?

もしかすると、これは単なる癖ではなく、心や体からのSOSかもしれないんです。

普段できていたことが急に「めんどくさい」と感じるようになったとき、それは体調の変化を教えてくれるバロメーターとも言えます。

精神科医の井上先生は、めんどくさいという感情が身体や心の疲れを示すサインだと説明しています。

普段できていたことが急にめんどくさくなったら、身体や心がSOSを出していると捉えた方がよい場合があります。

ただし、これは必ずしも医学的な「病気」を意味するわけではありません。

しかし、常に「めんどくさい」と感じる状態が続くと、日常生活に支障をきたすこともあるんですよね。

うつ状態との関連性

何もかもが「めんどくさい」と感じ、日常的な活動にも意欲が湧かない状態が続く場合、うつ状態の可能性も考えられます。

特に、以前は楽しめていたことにも興味が持てなくなったり、睡眠や食事にも変化が出てきたりする場合は注意が必要です。

慢性疲労のサイン

同じく脳科学者の加藤先生によると、脳が一番「めんどくさい」と感じるのは寝不足のときなんだそうです。

睡眠が足りていないと、脳は起きているだけでいっぱいいっぱいになってしまうとのこと。

慢性的な疲労や睡眠不足が「めんどくさい」という感情を強めているかもしれません。

将来への不安やモチベーション低下

すべてのことが「めんどくさい」と感じる背景には、将来への不安や目標の喪失があることも。

特に若い世代では、進路や将来に対する漠然とした不安が「めんどくさい」という言葉に置き換えられていることがあります。

もしあなた自身や周りの人が、いつも「めんどくさい」と言っているなら、それは単なる言葉の癖を超えた何かかもしれません。

まずは十分な休息を取り、それでも状態が改善しないようであれば、専門家に相談してみることも検討してみてはいかがでしょうか。

「めんどくさい」という言葉の向こう側には、あなたの心や体が教えてくれている大切なメッセージがあるかもしれないのです。

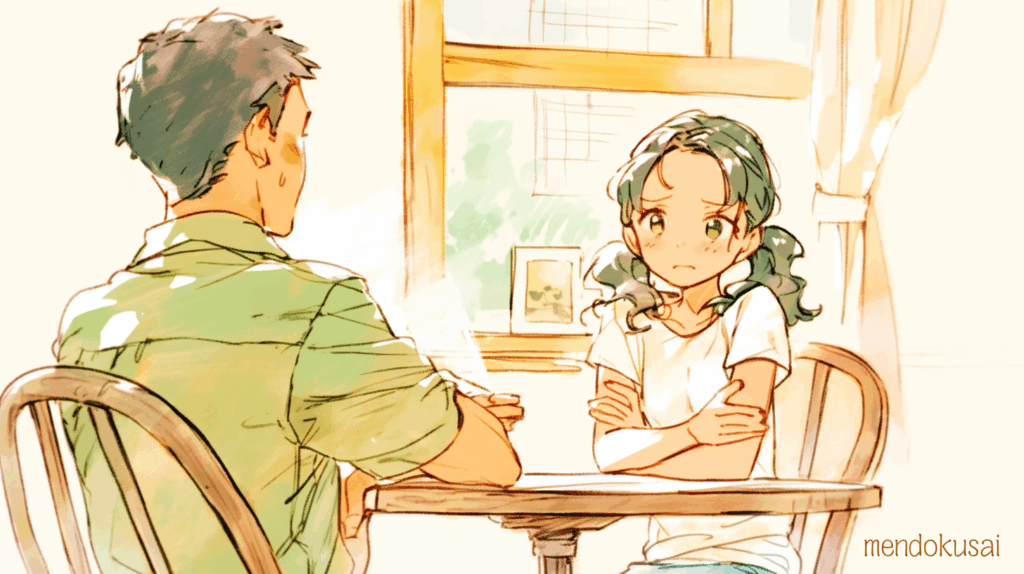

めんどくさいと言われる方の気持ち

「また、めんどくさいとか言って…」このように思ったことはありませんか?

「めんどくさい」と言われる立場になると、実は様々な感情が湧き上がってくるものなんです。

相手から「めんどくさい」と言われると、自分の提案や気持ちが軽んじられたような気分になりますよね。

せっかく誘ったのに「めんどくさい」と断られると、自分のことを邪魔だと思われているのではないかと不安になることもあるでしょう。

拒絶されたような気持ちになる

「めんどくさい」という言葉を聞くと、自分の存在や提案が拒絶されたような気持ちになることがあります。

特に親しい間柄であればあるほど、その言葉の重みは増すものです。

友人に食事に誘ったときに「めんどくさい」と言われたら、その言葉の真意がどこにあるのか気になってしまいますよね。

本当に会うのがめんどくさいのか、それとも単に疲れているだけなのか…。

自分の価値を疑ってしまう

「めんどくさい」と繰り返し言われると、自分との関わりが相手にとって価値がないのではないかと思ってしまうことがあります。

特に教育現場では、子どもが「めんどくさい」という言葉を使うことで教師が傷つくこともあるようです。先生!どうして”めんどくさい”はダメなの?

子供社会で「めんどくさい」という言葉が蔓延していることに危機感を抱く教師もいます。

相手の本音がわからず不安になる

「めんどくさい」という言葉の裏には様々な感情が隠れているため、本当の気持ちがわからず不安になることがあります。

相手は単に疲れているだけなのか、それとも自分のことを避けたいのか、その真意を図りかねて悩むこともあるでしょう。

「めんどくさい」と言われる側の気持ちを理解することは、お互いの関係をより良くするための第一歩かもしれません。

もし相手から「めんどくさい」と言われて傷ついたら、その場で感情的に反応するのではなく、相手がなぜそう感じているのか、背景にある気持ちに目を向けてみてはいかがでしょうか。

そして、もしあなたが「めんどくさい」と言いがちな方なら、その言葉が相手にどのような影響を与えるか考えてみることも大切です。

時には言葉を選ぶことで、お互いの気持ちがより伝わりやすくなるものですね。

「めんどくさい」と言ってはいけないならどう克服する?

めんどくさいと感じる本当の原因

「めんどくさい」という気持ち、誰にでも時々湧いてくるものですよね。

ただ、この「めんどくさい」という感覚の裏には、実はいくつかの明確な原因が隠れています。

脳科学の面から見ると、「めんどくさい」と感じるのは脳の処理能力が関係しているんです。

加藤俊徳先生によると、朝は脳がまだ覚醒していない状態で、酸素の供給もうまくいっていないため、特に「めんどくさい」と感じやすい時間帯なんだそうです。

朝はまだ脳が覚醒していない状態です。また、朝は脳への酸素の供給がうまくいっていません。脳はすごく酸素を使う器官ですからね。

引用元記事:「めんどくさい」の正体を脳科学者に聞く」

こうした身体的な要因のほかに、心理的な原因もいくつか考えられます。

まず一つ目は「疲労やストレスの蓄積」です。身体や心が疲れていると、普段なら簡単にできることも「めんどくさい」と感じてしまいます。これは、体が自然に休息を求めているサインかもしれませんね。

精神科医の井上智介先生は、めんどくさいという気持ちは「自分の身体や心が疲れている」ことが一つの大きな原因だと指摘しています。

毎日の仕事や家事、育児、対人関係などで知らず知らずのうちに疲れが蓄積していると、様々なことが「めんどくさい」と感じられるようになるんです。

二つ目の原因は「不安や恐怖心」です。

新しいことや未知の状況に対して、「うまくいくだろうか」という不安が「めんどくさい」という言葉に置き換えられていることがよくあります。

新しい趣味を始めようとするとき、「興味はあるけど、めんどくさいからやめておこう」と思うことはありませんか?これは実は失敗への不安が原因かもしれないんです。

三つ目は「自分にとっての優先順位の低さ」です。

その行動や作業が自分の中で価値が低いと感じられると、「めんどくさい」と思ってしまいます。

例えば、仕事で急に頼まれた雑用などは、今自分がやるべきこととの比較で優先度が低く感じられるため「めんどくさい」という感情が生まれるんですね。

四つ目として「ゴールまでの工程の複雑さ」があります。

何かを達成するまでに必要なステップが多ければ多いほど、「めんどくさい」と感じやすくなります。長距離の通勤や複雑な手続きなどがこれにあたります。

このように、「めんどくさい」という感情の裏には、身体的・心理的な様々な要因が絡み合っています。

自分がなぜ「めんどくさい」と感じているのか、その本当の原因を知ることで、より効果的に対処できるようになるかもしれませんね。

やらないとできなくなる危険性

「めんどくさい」と思って先延ばしにしていることはありませんか?

実は、「めんどくさい」からとやらないでいると、思わぬ危険が潜んでいるんです。

特に注意したいのが、「やろうと思えばできる」と思っていたことが、いつの間にか「できないこと」になってしまう恐ろしい現象です。

不登校支援センターの専門家は、この危険性について警鐘を鳴らしています。

「めんどくさい」ってことは「やろうと思えばできる」ってことです。ご飯を食べるにしろ、部屋の掃除をするにしろ、お風呂に入るにしろ。「めんどくさい」けど「出来ない」わけじゃないですよね。

でもこの「めんどくさい」に流されてずっとやらないでいると、「出来ること」と思っていたことが「出来ないこと」になってしまいます。それが一番恐ろしい。

引用元記事:子どもの「めんどくさい」という言葉に潜む危険

この「できなくなる」という現象は、脳の機能とも深く関わっています。

脳科学者の加藤俊徳先生によると、不得意なことや自分の枠を超えようとすることを避け続けると、脳の神経回路がその機能を失っていくそうです。

つまり、「めんどくさい」と避け続けると、脳の機能そのものが低下してしまう可能性があるんです。

「1ヶ月休んだらちゃんとまた学校に行く」と思っていた学生が、実際に1ヶ月後に「行こうと思っても行けなく」なってしまったという事例があります。

本人が一番焦ったのは、「いつでも行こうと思えば行ける」と思っていたのに、いざ行こうと思ったら体が動かなくなっていたという恐怖体験だったそうです。

このような状態になると、回復するのにも時間と労力がかかります。

「できる」状態から「できない」状態になるのは一瞬ですが、「できない」状態から再び「できる」状態に戻るには、段階的な訓練や時間が必要になることが多いんです。

また、「めんどくさい」と先延ばしにすることで、問題が大きくなってしまうリスクもあります。

歯磨きが「めんどくさい」と思って適当にしていると、将来的に歯の問題が深刻化することもあるでしょう。

そして、「めんどくさい」という感情に流されすぎると、生活の質そのものが低下する恐れもあります。

「はりきる」作家は、年齢を重ねると共に「めんどくさい」を乗り越えることの大切さを実感し、こう述べています。

「めんどくさい」から「何もしない」が許されるのは時間がたっぷりある若い時だけだと思います。

引用元記事:いい歳して「めんどくさい」なんて言ってはいけない

「めんどくさい」と感じることは誰にでもあります。

大切なのは、その感情に流されすぎず、小さな一歩でも前に進む努力を続けることかもしれません。

めんどくさいを言わないですませるには

「めんどくさい」という言葉、ついつい口にしてしまいますよね。でも、この言葉を使わずに済ませる方法があるんです。

まずは代替表現を使ってみるのはいかがでしょうか。例えば、ある教師は授業で「めんどくさい」という言葉の使用を禁止し、代わりに「おっくう」という表現を許可しているそうです。

私が担当する授業では”めんどくさい”という言葉の使用を禁止しています。その代わり、”おっくう”という表現は許可しています。

引用元記事:先生!どうして”めんどくさい”はダメなの?

興味深いことに、「おっくう」という少し古風な言葉を使うだけで、実際の気持ちにも変化が表れるようです。

生徒たちは「おっくう〜!」と言いながらも、むしろ生き生きとした表情で活動に取り組むようになったとか。言葉を変えるだけで、気持ちも変わる可能性があるんですね。

次に、「めんどくさい」と感じる本当の原因に目を向けてみることも大切です。

脳科学者の加藤俊徳先生は、「めんどくさい」を一時的に忘れる方法として、「目をつぶって片足立ちになり、30秒声に出して数を数える」というテクニックを紹介しています。

このテクニックを試した人は、頭の中がスッキリして「めんどくさい」という感情が消えたそうです。

また、環境を変えるという方法も効果的です。

静かすぎる環境で作業をしていると、かえって「めんどくさい」という内省的な気持ちが湧きやすくなるそうです。

加藤先生は、適度に雑然としたカフェなどの環境で作業することを勧めています。

更に、タイミングも重要な要素です。脳が最も覚醒するのは昼の2〜3時頃だそうなので、重要な作業はこの時間帯に行うと「めんどくさい」と感じにくいかもしれません。

精神科医の井上智介先生は、「めんどくさい」を乗り越えるための実践的な方法をいくつか提案しています 「めんどくさい」気持ちとどう向き合えばいいの?精神科医の井上さんに聞く対処方法

- 小さいことから始める:大きな作業を小さな単位に分割して、一つずつ取り組んでみる

- 周りに宣言する:家族や友人に自分の予定を共有しておくことで責任感が生まれる

- 目に触れやすくする:やるべきことを目につく場所に置いておく

- 自分へのご褒美を用意する:作業後の楽しみを先に決めておく

最後に、「めんどくさい」という感情をむしろ活用する視点も大切です。

「めんどくさい」と感じることは、実は成長のチャンスかもしれません。

加藤先生によれば、「めんどくさい」と感じるのは脳が未熟であるサインであり、それに気づくことで自分の能力を高めるチャンスにもなるそうです。

「めんどくさい」という言葉や感情をゼロにする必要はないのかもしれません。

大切なのは、その感情に流されすぎず、適切に対処する方法を身につけることではないでしょうか。

なぜ「めんどくさい」と言ってはいけないのか総括

記事のポイントをまとめました。

- 「めんどくさい」は脳に余裕がある状態で発生する感情

- 新しいことへの不安が「めんどくさい」と言う言葉に置き換えられていることが多い

- 「めんどくさい」が口癖になると身体や心からのSOSの可能性がある

- うつ状態の初期症状として「めんどくさい」という感覚が現れることがある

- 慢性的な疲労や睡眠不足が「めんどくさい」という感情を強める

- 「めんどくさい」と言われると相手は拒絶されたような気持ちになる

- 繰り返し「めんどくさい」と言われると自分の価値を疑う心理が生じる

- 朝は脳の覚醒度が低く酸素供給が不十分で特に「めんどくさい」と感じやすい

- 「めんどくさい」と避け続けると脳の神経回路が機能を失っていく

- 「できる」と思っていたことが「できない」状態に移行する危険性がある

- 「おっくう」など別の表現に言い換えると気持ちも変化する

- 目をつぶって片足立ちで30秒数えると「めんどくさい」が消える効果がある

- 静かすぎる環境より適度に雑然とした環境の方が「めんどくさい」を感じにくい

- 脳が最も覚醒する昼2〜3時頃に重要な作業を行うと効果的

- 「めんどくさい」と感じることは脳が未熟であるサインであり成長のチャンス