「町内会 日本だけ」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

確かに、日本には独特なご近所づきあい文化があります。しかし、町内会は本当に日本にしかない制度なのでしょうか?

本記事では、日本の町内会の歴史的背景や法律との関係、自治会や管理組合との違い、さらには海外の類似制度との比較を通して「町内会 日本だけ」というイメージ迫ります。

また、町内会の主な活動内容や、若者が参加しない理由、メリット・デメリット、地域による運営の格差、そしてデジタル化や任意参加型へ進化する未来の姿までをわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、あなたの住む地域の町内会との関わり方について、新しい視点が得られるはずです。

- 日本の町内会の起源と制度的な特徴

- 海外との比較による「町内会 日本だけ」の実態

- 町内会のメリットとデメリットのバランス

- これからの町内会の在り方と参加のヒント

町内会は本当に日本だけ?起源と仕組みから見る独自性

- 「町内会 日本だけ」は本当?起源をたどる

- 日本の町内会と法律的な関係

- 自治会・町内会・管理組合の違いとは?

- 町内会の主な活動内容とは?

- 海外にも町内会的な制度はあるのか?

- なぜ「日本だけ」に見えるのか?文化的背景を探る

「町内会 日本だけ」は本当?起源をたどる

「町内会 日本だけ」という言葉を耳にすることがありますが、まずはそのルーツから見てみましょう。

町内会の前身とされるのは江戸時代の「町組(まちぐみ)」で、町人たちが治安や防火、防犯などを目的に組織した自治的な集まりでした。これが明治以降、近代的な行政の発展にあわせて「町内会」へと発展していきます。

第二次世界大戦中には、国の指導のもとで「隣組(となりぐみ)」が設置され、物資の配給や防空訓練など、国家的役割を果たすようになります。

戦後はGHQの指導で一時解体されるものの、地域自治組織として再び復活。こうした経緯から、町内会は日本独自の制度として根付いてきました。

ただし、完全に「日本だけ」とは言い切れません。他国にも似たような制度はあるため、詳細は後述します。

ただ日本の町内会が特に特徴的なのは、歴史的経緯と社会との密接な結びつきです。

行政の下請けのような役割を担うケースも多く、日本社会の構造そのものに組み込まれている点がユニークといえるでしょう。

日本の町内会と法律的な関係

町内会がどんなに地域活動に関わっていても、実は法律で定められた「義務」ではありません。

町内会は任意団体であり、憲法第21条の「結社の自由」により、加入や脱退は自由です。つまり、町内会に入らなくても法的に問題はないということになります。

ただし、現実的には町内会に加入していないとゴミ集積所の利用や回覧板の情報が回ってこない、自治体からの補助金申請ができないといった“非公式な不利益”がある場合もあります。

これは法律ではなく地域の慣習によるものであり、法的拘束力はありません。

また、町内会が行う活動には、行政からの委託を受けているものもあります。

例えば、防災訓練や地域清掃、防犯パトロールなど。

これらは補助金や助成金を通じて行われており、ある意味で“行政の手足”として機能しているともいえるのです。

町内会が公的組織ではなく、あくまで住民の自主的な団体であることを理解することは、トラブル防止にもつながります。

無理に加入を強要されることがあれば、それは法律違反となる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

自治会・町内会・管理組合の違いとは?

町内会と混同されやすい言葉に「自治会」や「管理組合」がありますが、それぞれに役割と性質の違いがあります。

まず「町内会」と「自治会」は、実はほとんど同じ意味で使われています。

名称の違いは地域ごとの慣習にすぎず、どちらも任意団体で、地域住民が自主的に運営するものです。

「管理組合」はマンションや集合住宅の所有者によって組織される法的な団体です。

こちらは区分所有法という法律に基づいて設立され、共用部分の管理や維持を行います。町内会や自治会が「地域全体のための活動」をするのに対し、管理組合は「建物の資産価値維持」が目的です。

また、町内会は戸建て住宅が中心のエリアで多く見られ、管理組合はマンションに限られます。

そのため、都市部の集合住宅エリアでは町内会よりも管理組合の方が身近な存在となる場合もあります。

このように、似ているようでいて異なる三つの組織を理解することは、日常生活の中での役割分担を明確にするためにも重要です。

引っ越しや地域活動への参加時には、この違いを把握しておくと安心です。

町内会の主な活動内容とは?

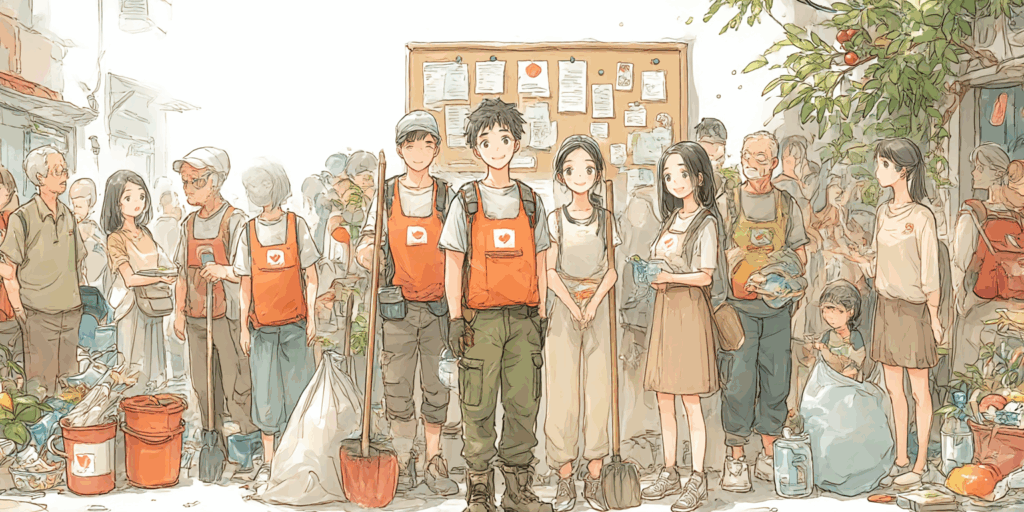

町内会の活動は多岐にわたります。

具体的には、地域の清掃活動、防犯パトロール、防災訓練、夏祭りや運動会といった行事の開催、子どもや高齢者の見守りなどです。

これらの活動はすべて、地域住民の「自主的な協力」によって成り立っています。

また、行政との橋渡し的な役割も果たしており、市町村からの通達や防災情報などを回覧板で伝えるといった情報伝達の機能も持ちます。

さらに、ゴミ出しルールや町内ルールの共有など、住民同士の共通理解を促す場としても機能しています。

一部の町内会では、年会費を徴収して活動費にあてたり、広報誌を発行したりと、かなり本格的な運営が行われていることもあります。

一方で、参加者が少なく、高齢化により活動が縮小している地域も少なくありません。

このように、町内会の役割は地域のニーズによって異なり、単なる「イベントの主催者」ではなく、地域の生活インフラの一部として機能しているといっても過言ではありません。

海外にも町内会的な制度はあるのか?

「町内会は日本だけ」と言われがちですが、実際には海外にも類似の制度は存在します。

たとえば、アメリカの「HOA(Homeowners Association)」は住宅地の管理を住民が共同で行う団体で、ゴミ出しルールや景観の維持、共有スペースの管理などを担います。

これは日本の町内会に近い存在です。

ヨーロッパにも、地域コミュニティの集まりや自治団体が存在し、地域イベントや安全管理などを行う場合があります。

ただし、日本ほど行政と密接に連携したり、役員の輪番制があったりするわけではありません。

東南アジアや中国などでは、日本の町内会に似た“地域単位の組織”が存在します。

たとえば中国の「居委会(きょいいかい)」は、政府の指導のもとで地域の運営を担う組織で、実質的には行政下部組織に近い存在です。

つまり、「町内会のような組織」は日本だけではないが、日本のように半ば公的な存在として社会の中に根づいているケースは珍しいといえます。

なぜ「日本だけ」に見えるのか?文化的背景を探る

日本では古くから「村八分」や「隣組」といった、地域内での密な関係性が強く根づいていました。

このような文化背景が、現在の町内会にも影響を与えています。

つまり、町内会という仕組みが、日本人の集団意識や秩序重視の価値観にマッチしているのです。

また、行政の役割が地方に委ねられている日本では、地域ごとの課題に対応するため、住民同士の協力が必要不可欠です。

これが、町内会のような組織が全国的に発展した一因でもあります。

個人主義が強い欧米社会では、強制的な地域活動や役員の押し付けなどは忌避される傾向があり、日本型の町内会の仕組みは受け入れられにくい側面もあります。

こうした文化の違いが、「町内会は日本だけ」という印象を強めている要因だと考えられます。

実際には似た制度は存在するものの、日本社会における“深い根づき方”が特異だと言えるでしょう。

「町内会 日本だけ」問題とこれからのつながり方

- 若者が町内会に参加しない理由

- メリット:防災・防犯・孤独死対策など

- デメリット:会費・役員負担・人間関係のストレス

- 地域格差と町内会の実態

- デジタル化と未来の町内会

- 任意参加型コミュニティへの進化とは?

若者が町内会に参加しない理由

近年、若い世代が町内会に参加しない現象が全国的に広がっています。

その背景にはいくつかの理由がありますが、

まず大きいのが「時間がない」という現実です。

共働き世帯が増え、休日も家事や育児で忙しい中、町内会活動への参加は物理的にも精神的にも負担になりやすいのです。

また、活動内容が自分にとって「意味がない」と感じるケースも多く、夏祭りや清掃活動、防災訓練などに対して「興味がない」「役に立たない」と考えてしまう傾向があります。

加えて、活動の進め方やコミュニケーションの手段がアナログであることも、若者離れを加速させています。

さらに、地域に長く住むつもりがない人や、マンション住まいで近所付き合いが薄い人にとっては、そもそも町内会という存在自体が“関係のないもの”と映ってしまうことも珍しくありません。

このように、若者と町内会の関係が希薄になるのは、単に「若者の協調性がない」からではなく、町内会の仕組みが今のライフスタイルに合っていないためでもあるのです。

メリット:防災・防犯・孤独死対策など

町内会の大きなメリットのひとつが、防災や防犯に関する取り組みです。

例えば、地域で行う防災訓練は、災害時にどこに避難すべきか、どのように連絡を取り合うかを確認する貴重な機会となります。

実際に震災が起きた際、町内会が機能していた地域では、助け合いのスピードが速く、多くの命が救われたという報告もあります。

また、町内会では「見守り活動」も盛んです。

高齢者が一人で暮らす世帯が多い地域では、定期的に声をかけたり、異変がないかをチェックするなど、地域で支え合う体制が作られています。

これは孤独死の予防にもつながり、社会的な意義は非常に大きいです。

さらに、防犯灯の設置やパトロール活動など、町内会が主体となって行う安全対策は、子どもや高齢者の安心につながります。

警察や行政だけではカバーしきれない部分を、町内会が補完することで、地域全体の安全レベルが高まるのです。

このように、町内会にはあったほうがいい理由がたくさんあります。

若者が参加することで、こうした地域の仕組みを未来につなぐことができるのです。

デメリット:会費・役員負担・人間関係のストレス

町内会にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。

その代表例が「会費の支払い」と「役員の負担」です。

多くの町内会では、年間で数千円〜1万円程度の会費が徴収されます。

これが“義務”のように扱われる地域もあり、「払わないと白い目で見られる」と感じる人も少なくありません。

さらに、役員の輪番制などが強制的に行われている場合もあり、仕事や家庭で忙しい中で突然「来年は会長ね」と言われて困惑するケースもあります。

特に若い世代や新しく引っ越してきた住民にとっては、こうした慣習が重荷に感じられがちです。

また、人間関係のストレスも見逃せません。

世代間の価値観の違いや、特定の人物が強い影響力を持っているケースでは、自由な意見が言いづらくなることもあります。

さらに、トラブルが発生すると長期間にわたって関係がこじれることもあるため、慎重な対応が求められます。

こうした問題があるからこそ、町内会に対して“負のイメージ”を持つ人が増えてしまっているのです。

時代に合った制度の見直しが必要だといえるでしょう。

地域格差と町内会の実態

町内会の実態は、地域によって大きく異なります。

たとえば、都市部では町内会に加入している世帯が少なく、活動も限定的なことが多いのに対し、地方の中小都市や農村部では、ほぼすべての住民が参加し、行事も盛んに行われているケースがあります。

また、同じ市内でも新興住宅地と昔ながらの住宅地では、町内会の在り方がまったく違うこともあります。

新興住宅地では町内会そのものが存在しなかったり、若い世代が中心となってイベントを再構築しているなど、柔軟な運営がされていることもあります。

一方、古くからある町内会では「しきたり」や「伝統行事」が強く残っており、新住民にとってはなじみにくいと感じる場面もあります。

特に、役割分担の偏りや情報共有の不十分さが課題となっており、高齢化による人手不足も深刻化しています。

このように、「町内会 日本だけ」と言われる背景には、地域格差による印象の違いも含まれているといえるでしょう。

全国一律の制度ではないからこそ、地域ごとに合った形で見直すことが求められています。

デジタル化と未来の町内会

近年では、町内会にもデジタル化の波が押し寄せています。

たとえば、連絡事項をLINEやメールで共有したり、Zoomを使って会議を行う町内会も登場しています。

また、Webサイトを開設して活動報告や年間予定を公開するなど、透明性の高い運営を目指す動きも増えています。

デジタル化のメリットは、若い世代にも参加しやすくなる点です。

スマホひとつで情報共有ができ、紙の回覧板や集会所に足を運ぶ手間が省けることで、より柔軟な参加が可能になります。

一方で、高齢者の中にはデジタルに不慣れな人も多く、全体を急激にオンライン化することには慎重な配慮が必要です。

そのため、一部の情報だけをデジタル化し、紙の回覧板と併用するハイブリッド型の取り組みが注目されています。

また、会計業務の効率化や、参加者のデータ管理をクラウドで行うなど、事務的な負担を減らす技術の導入も期待されています。

こうした変化は、町内会が“時代に合った形”で生き残る鍵になるでしょう。

任意参加型コミュニティへの進化とは?

これからの町内会は、「強制」から「選択」へとシフトする必要があります。

つまり、すべての住民が一律に参加するのではなく、自分の関心や生活スタイルに合わせて関わる“任意参加型コミュニティ”としての形が求められているのです。

たとえば、イベント中心のグループ、防災対策に特化したチーム、高齢者支援に関心のあるメンバーなど、関心ごとで細分化されたミニチームを作ることで、無理なく参加できる仕組みが生まれます。

こうした柔軟な構造は、若い世代や多忙な人にとっても魅力的です。

さらに、SNSやアプリを使った情報共有や、行政との連携による補助金支援制度の強化などにより、町内会の運営自体も“サービス型”に変わっていくことが期待されます。

「町内会 日本だけ」と言われるこの独特な制度も、形を変えれば新たな可能性を秘めています。

任意参加型のコミュニティとして、住民が自分のペースで関われる町内会の未来像が、今まさに求められているのです。

まとめ

「町内会 日本だけ」というテーマを通じて、町内会の歴史や制度、現在抱える問題点や未来の可能性について見てきました。

町内会は確かに日本特有の文化的背景を持った組織ですが、海外にも類似した仕組みは存在しています。

一方で、今のライフスタイルや価値観には合わない部分もあり、見直しや進化が求められています。

強制ではなく、関心やニーズに応じて関われる“ゆるやかなコミュニティ”として再設計していくことが、次の世代へ町内会をつなぐカギとなるでしょう。

この記事で扱った主な内容:

- 「町内会 日本だけ」は本当?起源をたどる

- 日本の町内会と法律的な関係

- 自治会・町内会・管理組合の違いとは?

- 町内会の主な活動内容とは?

- 海外にも町内会的な制度はあるのか?

- なぜ「日本だけ」に見えるのか?文化的背景を探る

- 若者が町内会に参加しない理由

- メリット:防災・防犯・孤独死対策など

- デメリット:会費・役員負担・人間関係のストレス

- 地域格差と町内会の実態

- デジタル化と未来の町内会

- 任意参加型コミュニティへの進化とは?