町内会という言葉を聞くと、多くの人が思い浮かべるのが年に一度の「祭り」です。

しかし近年、「町内会の祭りはいらない」と感じる人が増えてきました。

忙しい現代社会では、準備や後片付けといった負担が重くのしかかり、自由な時間を奪われることに不満を抱く人も少なくありません。

また、祭りの内容が時代遅れで若者の興味を引けなかったり、自治会費の使い道に疑問を持つ人がいたりと、町内会の役割そのものに対する見直しが求められています。

一方で、地域のつながりを大切にしたい、子どもたちに思い出を残したいといった声も根強くあり、「完全にやめるのではなく、やり方を変えればよいのでは」という意見も増えています。

SNSや外注サービスの活用、小規模イベントへの移行など、今の暮らしに合った新しい祭りの形も模索されています。

この記事では、「祭り いらない」と考える理由を丁寧に整理し、町内会の現状や課題、そして続けていくための現実的な工夫や視点を紹介します。

- 町内会の祭りが「いらない」と言われる背景と主な理由

- 住民が感じている具体的な負担やストレス

- 「続けたい派」の意見とその根拠

- 現代に合った祭りの続け方と実例アイデア

町内会の祭りが「いらない」と言われる理由とは

- 町内会の強制参加が生むストレス

- 準備や片付けが負担で「やめたい」と感じる理由

- 祭りの内容が時代遅れで若者が離れていく

- 自治会費の使い道に不満の声

- コロナ禍で一度中止→再開反対の声が続出

- 他の町内イベントで代替できるという意見も

町内会の強制参加が生むストレス

町内会の祭りに「いらない」と感じる理由のひとつに、強制的な参加の空気があります。

とくに小さな町内ほど「みんな参加して当たり前」とされる傾向が強く、参加しない人への視線や陰口が問題になっているケースも少なくありません。

忙しい仕事の合間をぬって準備に駆り出されたり、小さな子どもを抱える親が手伝いに参加しないと「非協力的」と批判されたりする事例もあります。

こうした同調圧力は現代のライフスタイルや多様な価値観とズレており、多くの住民が精神的な負担を感じています。

特に「自由な時間が減る」という声が多く、地域のつながりのためとはいえ、週末が丸ごと潰れてしまうのは大きなデメリットです。

また、参加しても楽しさを感じられず、義務的に出席しているだけという人も少なくありません。

このような強制参加の空気は、地域コミュニティの健全な発展を阻む原因にもなっています。

町内会の活動は本来「自由参加」であるべきで、それぞれのライフスタイルを尊重することが求められています。

準備や片付けが負担で「やめたい」と感じる理由

町内会の祭りが「いらない」と言われるもう一つの大きな理由は、準備や片付けにかかる過剰な労力です。

テントの設営、屋台の準備、会場整理など、やることは山のようにあり、それがほぼ手弁当で行われているのが実情です。

特に高齢化が進む町内では、体力的に厳しい人が多く、誰かが無理して頑張ることでなんとか成り立っているような状態もあります。

また、同じ人ばかりに負担が集中し「なんで私ばかり」と不満を感じることも少なくありません。

役割分担がうまくいかず、結局毎年同じ顔ぶれで運営している町内会も多く、それが原因で「もうやめたい」と感じる役員も増えています。

さらには、「祭りが終わった後のゴミの片付けが一番大変」という声も多く、真夜中まで片付けが続くような状況が恒例化している町内もあります。

祭りの内容が時代遅れで若者が離れていく

町内会の祭りの内容が古臭いという声も多く聞かれます。

例えば盆踊りやカラオケ大会など、高齢者には懐かしくても、若者や子どもたちにとっては魅力的ではない場合もあります。

参加者が高齢者ばかりとなり、活気がなくなってきているという指摘も少なくありません。

また、内容が更新されないまま毎年同じ流れで開催されているため、若い世代が興味を持たなくなり、年々参加者が減少する悪循環に陥っている町内もあります。

伝統を大切にすることは重要ですが、時代に合わせた工夫がなければ、町内会の祭りは形骸化し、ますます「いらない」と思われてしまいます。

自治会費の使い道に不満の声

町内会の祭りには自治会費が使われますが、祭りに参加しない住民にとっては「自分のお金が何に使われているのかわからない」という不満につながっています。

とくに参加していない家庭では「使い道に納得できない」「会費を払いたくない」と感じるケースも増えてきました。

町内会からの報告が不十分であったり、予算の詳細がわかりにくいと、住民の間に不信感が広がりやすくなります。

その結果、自治会費の未納世帯が増加し、町内会の活動全体に影響を及ぼすことにもつながります。

コロナ禍で一度中止→再開反対の声が続出

コロナ禍で一時的に町内会の祭りが中止になったことをきっかけに、「なくても困らなかった」と感じた住民が多くいたことも、再開への反発を生む要因となっています。

数年間祭りが行われなかったことで、新たな生活のペースが定着し、元の習慣に戻すことを億劫に感じる人が増えたのです。

また、コロナ以降の価値観の変化により、大勢が集まるイベントそのものに抵抗を感じる人もいます。

再開に際して「やる意味があるのか」と疑問を投げかける声が増えているのは、無理もない現象です。

他の町内イベントで代替できるという意見も

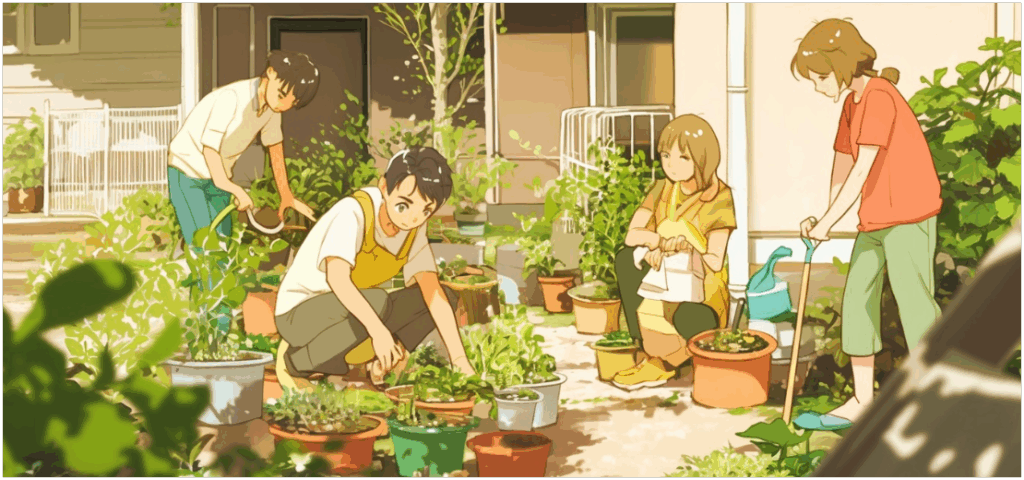

近年では、祭りの代わりに小規模な交流イベントや、防災訓練を兼ねた集まり、清掃活動など、より実用的で日常に根ざしたイベントの方が住民に受け入れられやすいという傾向があります。

これらのイベントは準備が比較的簡単で、参加もしやすく、負担が少ないため、町内のつながりを保つには十分という考え方です。

また、参加者が限られる伝統的な祭りよりも、幅広い世代が自然に参加できるイベントの方が、町内の活性化にもつながりやすいという意見もあります。

「いらない」から「続けたい」へ?町内会の祭りを見直すポイント

- 自由参加にして負担を軽減する仕組みづくり

- プロに外注して町内会役員の作業を削減

- 若い世代のアイデアで祭りをアップデート

- SNS活用で新しい形の地域交流を

- 小規模でも温かい祭りの形を模索

- 住民アンケートで「本当にやりたい人」を見つける

自由参加にして負担を軽減する仕組みづくり

町内会の祭りが「いらない」と感じられる原因のひとつに、強制的な参加が挙げられます。

この負担を減らすには、まず「自由参加であること」を町内会の方針として明確にし、住民が気軽に関われる体制を整えることが大切です。

参加したい人が自主的に関わるという形にすれば、負担やストレスは大きく軽減され、町内会の雰囲気も改善されます。

また、短時間のボランティアや、リモートでできる役割を設定することで、多様なライフスタイルに対応することもできます。

柔軟な運営が求められる時代です。

プロに外注して町内会役員の作業を削減

イベント運営の一部をプロに任せることで、町内会の役員や住民にかかる負担を大幅に軽減することが可能です。

設営や音響、進行などを専門業者に依頼することで、手間も時間も大幅にカットできます。

費用はかかりますが、役員のなり手不足や継続困難な状況を考えれば、長期的には外注の方が現実的です。

また、プロの力でクオリティが上がれば、参加者の満足度も高まり、祭りへの肯定的な声も増えていくでしょう。

若い世代のアイデアで祭りをアップデート

若者の参加を促すには、彼らが魅力を感じる内容に変える必要があります。

キッチンカーや音楽イベント、写真映えするフォトブースなど、SNS時代にマッチした企画を導入すれば、自然と若い世代も足を運ぶようになります。

町内会の会議で若者の声を取り入れる機会を増やし、自由にアイデアを出せる雰囲気を作ることも大切です。

時代に合った柔軟な運営こそが、持続可能な町内会づくりにつながります。

SNS活用で新しい形の地域交流を

祭りの情報発信をSNSで行うことで、関心を持ってもらいやすくなります。

事前にInstagramで企画内容を紹介したり、Xでリアルタイムに発信したりすることで、オンライン上でも地域のつながりを作ることが可能です。

SNSを通じたやり取りは気軽で、特に若い世代には親しみやすいため、参加のハードルが下がります。

オンラインとオフラインを組み合わせた新しい形の祭りが、今後の町内会の方向性として注目されています。

小規模でも温かい祭りの形を模索

大規模なイベントでなくても、小さな集まりが住民同士のつながりを深める場になります。

たとえば、公園での簡単な遊びイベントや、自治会館での軽食会など、無理のない範囲での企画が歓迎される傾向にあります。

規模を小さくすれば、準備や片付けも簡単で、継続しやすくなります。無理をせず「できる範囲」で行うことで、町内会の活動がもっと身近なものになるでしょう。

住民アンケートで「本当にやりたい人」を見つける

祭りを続けるかどうか迷っている町内会では、住民アンケートを実施するのが有効です。

どんなイベントなら参加したいか、どんな役割なら協力できるかを聞くことで、「やらされる」から「やりたい」へと意識が変わるきっかけになります。

特に匿名のアンケートなら本音が集まりやすく、今後の運営の参考になるでしょう。

祭りをどうするかは、町内会が一方的に決めるのではなく、住民全体で考えていくべきテーマです。

町内会の祭りに対する不満が増えている中で、その背景にある理由や住民の本音、そして時代に合った改善方法について具体的に知ることができたのではないでしょうか。

まとめ

町内会の祭りが「いらない」とされる背景には、強制的な空気や過剰な準備負担、時代遅れの内容、会費の不透明さなど、多くの問題が存在しています。

しかし、それらを完全に否定するのではなく、参加の自由化、プロの活用、若者の意見反映、小規模化など、現代に合った柔軟な方法で見直すことで、祭りを地域にとって有意義な行事として続けていく可能性もあります。

大切なのは、住民一人ひとりの声を丁寧に拾い上げ、共感を得られる形で地域をつなげていくことです。

- 町内会の強制参加が生むストレス

- 準備や片付けが負担で「やめたい」と感じる理由

- 祭りの内容が時代遅れで若者が離れていく

- 自治会費の使い道に不満の声

- コロナ禍で一度中止→再開反対の声が続出

- 他の町内イベントで代替できるという意見も

- 自由参加にして負担を軽減する仕組みづくり

- プロに外注して町内会役員の作業を削減

- 若い世代のアイデアで祭りをアップデート

- SNS活用で新しい形の地域交流を

- 小規模でも温かい祭りの形を模索

- 住民アンケートで「本当にやりたい人」を見つける