「家の中で書類が増えすぎて、どうしたらいいかわからない…」そんな悩みを抱えていませんか?

家庭の書類の整理ができない原因は様々です。取っておきたがる心理や、すぐに増える紙類の性質、そもそも何から始めればいいのかわからない不安などが関係しています。

本記事では、書類の整理ができない人の特徴を理解し、家庭での書類整理方法や自宅でできる簡単なコツをご紹介します。

また、絶対に捨ててはいけない書類と残しておいた方がいい書類の見分け方、効率的な分類項目の設定方法も解説します。

中には書類整理の困難さが病気と関連している場合もあるため、その可能性についても触れています。

この記事を参考に、溢れかえる書類をスッキリと整理していきましょう。

- 書類の整理ができない原因と特徴(決断力の弱さ、分類システムの欠如など)

- 書類整理の実践的な方法(3種類の分類法、デジタル化、収納アイデアなど)

- 書類の重要度による保管基準(捨ててはいけない書類、残しておくべき書類の判断基準)

- 整理習慣を継続させるためのコツ(処理ステーション設置、5分ルール、垂直収納など)

家庭の書類の整理ができない悩みを解決

書類の整理ができない人の特徴

書類の整理ができない人には、いくつかの共通した特徴があります。

まず第一に、「とりあえず置いておく」という行動パターンが見られます。

郵便物や学校からのプリント、領収書などを「後で見よう」と思って置いたまま、そのまま積み重なってしまうのです。

このような人は決断力の弱さも一因かもしれません。

書類を見たときに「必要か不要か」の判断ができず、とりあえず取っておく傾向があります。

また、書類の分類システムが確立されていない点も特徴です。

どこに何を保管すればよいか明確なルールがないため、書類がテーブルや引き出しの中で混在してしまいます。

さらに、定期的な整理の習慣がない人も多いです。

一度書類を置いたら、それを見直したり整理したりする機会を作らないため、どんどん積み重なる一方になります。

時間管理が苦手な人も書類整理が苦手な傾向があります。

「今忙しいから後で」と先送りにしがちで、結果として書類が山積みになってしまうのです。

紙に対する執着が強い人も整理が難しくなります。

「いつか必要になるかもしれない」という不安から、明らかに不要な書類でも捨てられない心理が働きます。

これらの特徴は必ずしも病気ではありませんが、極端な場合は「ためこみ症」という障害の可能性もあります。日常生活に支障をきたす程度の場合は、専門家に相談することも検討してみましょう。

すぐに増える紙類を管理するコツ

家庭の紙類はあっという間に増えていきますが、効果的に管理するコツがあります。

入口で判断する

最も重要なポイントは「入口で判断する」ことです。

郵便物やチラシは、玄関で開封して必要・不要を即決しましょう。不要なものはその場でリサイクルボックスへ入れることで、家の中に持ち込まない習慣をつけます。

情報だけ抽出する

次に、「情報だけ抽出する」という考え方も有効です。

多くの紙は情報が必要なだけで、紙自体は不要なケースが多いです。

行事予定はカレンダーやスマホに転記したら捨てる、レシートは家計簿に記入したら処分するなどの対応が効果的です。

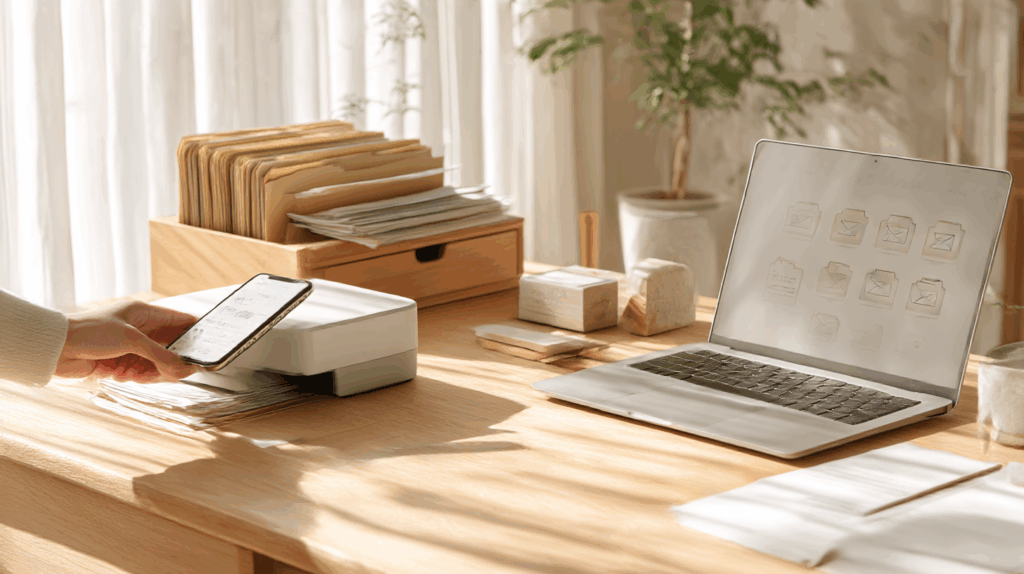

デジタル化も紙類管理の強い味方になります。

健康診断の結果や重要な書類はスキャンしてデータ保存すれば、紙の量を減らせます。

スマートフォンのカメラやスキャナーを活用して、クラウドに保存するのもおすすめです。

定期的な見直し

月に一度は書類を確認し、期限切れのものや不要になったものを処分する習慣をつけましょう。

この「定期メンテナンス」が紙類の増加を防ぎます。

ただし、デジタル化にはセキュリティリスクもあります。個人情報を含む書類のデータ化は、パスワード保護やバックアップなどの対策を忘れないようにしましょう。

一時保管ボックス

未処理の書類用に「一時保管ボックス」を用意するのも効果的です。

ただし、この一時保管場所が「永久保管場所」にならないよう、週に一度は中身を整理する決まりを作りましょう。

最後に、家族で共有するルールを決めることも大切です。誰もが同じ分類方法で書類を扱えば、探し物に時間を取られることも少なくなります。

書類整理は何から始める?

書類整理は、まず「全ての書類を一か所に集める」ことから始めましょう。

散らばった書類を一カ所に集めることで、実際にどれくらいの量があるのかを把握できます。

テーブルの上、引き出しの中、本棚の間など、家中の書類を洗い出してみてください。

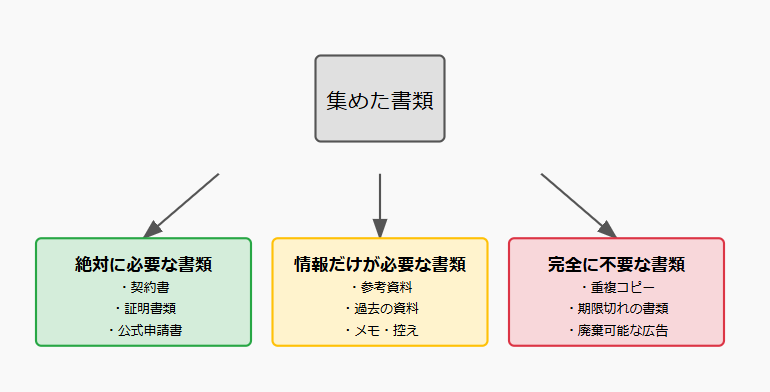

次に、集めた書類を大きく3つに分類します。「絶対に必要な書類」「情報だけが必要な書類」「完全に不要な書類」という基準で仕分けてみましょう。不要なものはすぐに処分することで、整理する量を減らせます。

完全に不要な書類

とくに重要なのは「完全に不要な書類」の処分です。

期限切れのチラシやクーポン、すでに対応済みの通知など、明らかに不要なものを思い切って捨てることで、整理する量を一気に減らせます。

迷う書類

迷う書類については、「最後に使ったのはいつか」を考えてみると判断しやすくなります。

1年以上見ていない書類は、今後も使う可能性は低いでしょう。

しかし不安がある場合は、一旦「保留ボックス」を作って様子を見るのも一つの方法です。

整理のコツは「完璧を求めない」ことです。一度にすべてを整理しようとすると挫折しやすくなります。まずは30分だけ、あるいは一つの山だけと、小さな目標から始めましょう。

書類の分類方法が決まったら、適切な収納用品を選びます。

ファイルボックスやクリアファイル、仕切り付きケースなど、自分の生活スタイルに合った収納グッズを活用しましょう。

また、長期保存が必要な重要書類(保険証券や契約書など)は、防水性のあるケースに入れて保管することをおすすめします。災害時の備えにもなります。

整理が終わったら、定期的なメンテナンスの習慣をつけることが大切です。

週に一度、あるいは月に一度など、定期的に書類を見直し、不要になったものを処分する時間を設けましょう。

取っておきたがる書類の見直し方

多くの人が「もしかしたら必要になるかも」と思って書類を取っておきたがる傾向にありますが、この習慣は家の中をどんどん圧迫していきます。

取っておきたがる書類の見直しには、まず「本当に必要か」という厳しい視点が必要です。

単に「何となく取っておきたい」という感情ではなく、具体的にいつ、どのような場面で必要になるかを考えてみましょう。

明確な使用シーンが思い浮かばなければ、それは不要な書類かもしれません。

「ナムレコの法則」によると、書類を作成してから1年後に見返す確率はわずか1%だそうです。

アメリカの国際記録管理協議会(National Records Management Council)によると、書類作成(取得)から半年後には10%の資料しか使っておらず、1年後に見返すのはわずか1%。残り99%の書類は不要なものになっているそうです。これを調査機関の頭文字をとって「ナムレコの法則」といいます。

つまり、1年以上手をつけていない書類は、今後も使用する可能性は極めて低いと言えます。

この法則を念頭に置いて判断すると、見直しがしやすくなります。

取扱説明書は多くの人が捨てられない代表的な書類です。

しかし現在はメーカーのウェブサイトからダウンロードできるケースが増えています。

インターネットで閲覧できるものは思い切って処分し、紙の量を減らすことを検討しましょう。

また、レシートや領収書も溜まりがちな書類の一つです。

確定申告に必要なものとそうでないものを明確に分け、必要なものだけを保管するようにしましょう。

家計簿をつける目的のレシートなら、記録した後は捨てても問題ありません。

迷うときは「保留ボックス」の活用も一つの方法です。

すぐに捨てるのは不安だけれど必要性も低そうな書類は、

一旦保留ボックスに入れておきます。半年経っても使わなかった書類は、おそらく今後も使わないでしょう。

感情的な価値がある書類は別の観点から判断する必要があります。

子どもの作品や記念品的な書類は「思い出」として大切にしたい気持ちがあるでしょう。

これらは厳選して保存したり、写真に撮って思い出アルバムにする方法もあります。

「とりあえず取っておく」癖がある人は、定期的な整理日を設けることが効果的です。

例えば毎月第一日曜日に書類を見直す日にするなど、習慣化することで少しずつ改善できます。

最後に、書類を取っておきたがる気持ちは不安から来ていることが多いです。

「捨てたら困るかもしれない」という不安を軽減するために、重要な情報だけをデジタル化して保存する習慣をつけましょう。

これにより、物理的な紙は処分しても情報は残しておける安心感が得られます。

家庭の書類の整理ができない時の対策法

絶対に捨ててはいけない書類は?

家庭で書類整理をするとき、どうしても捨ててはいけない書類があります。これらは法的に重要であったり、将来的に必要になったりする可能性が高いものです。

まず、戸籍謄本や住民票などの身分証明書関連の書類は絶対に保管しておく必要があります。

これらは各種手続きの際に原本の提出を求められることが多く、再発行に時間とコストがかかるためです。

不動産関連の書類も重要です。

土地や建物の権利証、登記簿謄本、ローン契約書などは財産権の証明となるもので、紛失すると大きなトラブルになりかねません。長期保存が必要な書類の筆頭といえるでしょう。

税金関連の書類も捨てるべきではありません。

確定申告書の控えや源泉徴収票は少なくとも5年間、場合によっては7年間の保存が法律で義務付けられています。

税務調査などで必要になる可能性があるため、安易に処分しないようにしましょう。

保険関係の書類も大切です。生命保険や損害保険の証券、約款は契約内容を証明する重要書類です。

保険金請求の際に必要となるほか、契約内容の確認にも不可欠ですので、契約期間中は必ず保管しておきましょう。

年金関連の書類(年金手帳や年金定期便など)も長期保存が必要です。

将来の年金受給額の確認や、加入履歴の証明に必要となります。

特に、年金記録の訂正が必要になる場合の証拠として重要な役割を果たします。

医療関係では、持病のある方は診断書や検査結果などの医療記録も大切に保管しておくべきです。

転院時や緊急時に過去の治療歴を医師に伝える際に役立つほか、高額医療費の還付申請などにも使用できます。

パスポートや運転免許証などの身分証明書も、有効期限が切れても廃棄せず保管しておくことをおすすめします。

特に海外渡航歴の証明にはパスポートの記録が役立つことがあります。

これらの重要書類は、防水・防火機能のあるケースやセーフティボックスに保管するのが理想的です。

また、デジタルバックアップを作成しておくことで、万が一の災害時にも情報が失われないよう備えておくと安心です。

残しておいた方がいい書類は?

絶対に捨ててはいけない書類の他にも、残しておいた方が便利な書類がいくつかあります。

これらは法的義務はないものの、生活の中で再度必要になる可能性が高い書類です。

家電や家具の保証書と取扱説明書は、保証期間内であれば特に大切に保管しましょう。

修理や問い合わせの際に製品番号や購入日が必要になることが多いためです。

ただし、ウェブで閲覧できる取扱説明書は紙の保管は必須ではありません。

自動車関連の書類も保管価値が高いです。

車検証や整備記録、自賠責保険証は所有期間中は必ず保管しておきましょう。

車の売却時やトラブル発生時に整備履歴を証明できると安心です。

教育関連では、学校の成績証明書や卒業証書、資格証明書なども大切です。

将来の就職活動や転職、進学の際に必要になることがあります。

これらは再発行が難しいこともあるため、原本を大切に保管しておくことをおすすめします。

住居関連では、賃貸契約書や更新証明書は契約期間中は必ず保管しておきましょう。

退去時のトラブル防止や、敷金返還の際の証拠としても重要です。

また、引っ越し前の住所証明としても役立つことがあります。

健康保険や厚生年金の加入証明書も保管しておくと便利です。

転職時や年金受給手続きの際に過去の加入履歴を証明する必要が生じることがあります。

子どもの成長記録や予防接種の履歴なども捨てずに保管しておくと良いでしょう。

特に母子手帳は子どもの健康履歴の重要な記録であり、進学時や就職時の健康診断で参考になることがあります。

固定資産税や都市計画税の納税証明書は、不動産を所有している場合は5年程度保管しておくと安心です。

固定資産評価額の確認や、将来の売却時に税金関係の計算の参考になります。

これらの書類は絶対に必要というわけではありませんが、残しておくことで将来的な手間を省けるものです。

ただし、あまりにも量が多くなると管理が大変になるため、定期的に見直して、本当に必要なものだけを残すようにしましょう。

書類整理のための分類項目

効率的な書類整理のためには、明確な分類項目を設定することが重要です。

適切な分類があれば、書類の保管場所が決まり、必要なときにすぐに見つけられるようになります。

基本的な分類として、まず「家計・金融」の項目を設けましょう。

この中には、銀行口座の明細、クレジットカードの利用明細、家計簿、投資関連の書類などが含まれます。

家計管理の中心となる書類ですので、アクセスしやすい場所に保管するのがおすすめです。

次に「税金・社会保障」の項目です。

確定申告書、源泉徴収票、住民税の通知書、年金関連の書類、健康保険証のコピーなどがここに分類されます。

これらは期限や金額を確認する機会が多いため、すぐに取り出せる状態にしておきましょう。

「不動産・住居」の項目も重要です。

ここには不動産の権利証、ローン契約書、賃貸契約書、家賃の領収書、リフォーム記録などが含まれます。住居に関わる高額な取引の証拠となるため、しっかりと管理しましょう。

「保険」は独立した項目とするのが便利です。

生命保険や医療保険、火災保険、自動車保険など、各種保険の証券や約款を一箇所にまとめておくと、必要なときにすぐに確認できます。

「医療・健康」の項目には、診断書、検査結果、処方箋のコピー、健康診断の結果などを分類します。

家族ごとに分けると、通院時や体調不良時に過去の記録を参照しやすくなります。

「教育・資格」には、学校からのお知らせ、成績表、卒業証書、各種資格証明書などを入れます。

子どもがいる家庭では特に重要な分類で、学校行事の予定や提出物の期限などを管理できます。

「車・交通」の項目は、車検証、自動車税の納税証明書、運転免許証のコピー、駐車場契約書などをまとめる場所です。

車の管理に関わる書類を一箇所に集めておくと便利です。

「家電・家具」には、各種取扱説明書、保証書、修理記録などを分類します。

製品別にファイリングしておくと、故障時や問い合わせの際にすぐに必要な情報を取り出せます。

このように明確な分類項目を設定することで、書類の行き場所が決まり、探す手間を大幅に削減できます。

ただし、あまりに細かく分類すると管理が複雑になるので、自分の生活スタイルに合わせて適切な粒度で分類することが大切です。

各分類項目にはラベルを付け、ファイルボックスやクリアファイルを使って物理的に分けて保管しましょう。また、定期的に分類を見直し、必要に応じて調整することも忘れないようにしましょう。

書類整理のコツで自宅をスッキリ

書類整理には効果的なコツがあり、これを実践すれば自宅をスッキリと片付けることができます。

まずは「処理ステーション」を設置しましょう。

玄関や居間など、郵便物や書類が最初に置かれる場所に小さなトレイやボックスを用意します。

ここで即断即決する習慣をつければ、書類が家中に散らばることを防げます。

「ワンタッチルール」も効果的です。

書類は一度手に取ったら、必ず何らかのアクションを起こすというルールです。

「読む・捨てる・ファイルする・行動する」のいずれかを選択し、「後で」という選択肢を作らないようにします。これだけで紙の滞留を大幅に減らせます。

「垂直収納」の活用も重要なポイントです。

書類を平積みにすると下の書類が見えなくなり、忘れられがちになります。

ファイルボックスやファイルスタンドを使って縦に収納すれば、すべての書類が見やすく取り出しやすくなります。

期限付き書類の管理には、「12ヶ月フォルダ」システムが便利です。

1月から12月までのラベルを付けた12個のフォルダを用意し、期限のある書類を該当月のフォルダに入れておきます。

毎月初めに当月のフォルダを確認する習慣をつければ、期限切れを防げます。

デジタル化を進める際は「ネーミングルール」を統一しましょう。

例えば「年月日_種類_詳細」のような命名規則を決めておけば、データが増えても検索しやすくなります。

スキャン後のファイル名が無秩序だと、紙の山がデジタルの山に変わるだけです。

「5分ルール」も取り入れてみましょう。

毎日5分だけ書類整理の時間を確保します。

短時間なので続けやすく、少しずつ進めることで大きな成果につながります。

特に就寝前などの決まった時間に習慣化するとよいでしょう。

書類整理には「ゾーニング」の考え方も有効です。

家の中で書類を扱う場所を限定し、その周辺に必要な道具(ホッチキス、クリップ、シュレッダーなど)をすべて揃えておきます。

道具を探す手間が省け、整理作業が効率的になります。

ただし、完璧を求めすぎると続かないことが多いので注意が必要です。自分のライフスタイルに合った無理のないシステムを作ることが、長続きの秘訣です。

これらのコツを少しずつ取り入れることで、書類の山に埋もれることなく、すっきりとした自宅で快適に過ごせるようになります。

家庭で簡単にできる収納アイデア

家庭の書類収納には、手軽に実践できるアイデアがたくさんあります。

日常生活の中で無理なく続けられる収納方法を取り入れて、紙類をスマートに管理しましょう。

壁掛け収納は省スペースで効果的です。

ドアの裏や壁の空きスペースにポケット式のウォールポケットを設置すれば、頻繁に使う書類や未処理書類を目につく場所に保管できます。

特に玄関近くに設置すると、郵便物の一時置き場として便利です。

市販のレターケースも活用しましょう。

家族一人ひとりに専用のレターケースを用意しておけば、家族宛ての郵便物や学校からのお知らせなどを、すぐに担当者に振り分けられます。

「迷子の書類」を減らせる効果的な方法です。

子ども用の書類はクリアファイルが大活躍します。

学校別、教科別など、分類方法は自由に設定できます。

特に連絡帳や提出物などは、カラフルなクリアファイルで分けておくと、朝の忙しい時間でも子どもが自分で準備できるようになります。

キッチンの収納を工夫するのも効果的です。

マグネットを活用して冷蔵庫に学校行事予定表やゴミ収集カレンダーを貼れば、家族全員が目にする機会が増えます。

また、クリップで挟んでマグネットで留める方法も簡単です。

リビングでは、雑誌ラックを書類収納に転用する方法もあります。

見た目もスタイリッシュで、書類がかさばりにくいのが利点です。

雑誌のように立てて収納することで、書類の出し入れもスムーズになります。

既存の家具を活用する方法も考えてみましょう。

本棚の一段を書類専用スペースにしたり、テレビ台の引き出しを整理して書類コーナーにしたりと、新たに収納家具を買わなくても工夫次第で対応できます。

カラーボックスは書類収納の強い味方です。

ボックスファイルを並べれば、手頃な価格で大容量の書類棚が完成します。

ラベルを付けて中身を明記しておけば、家族全員が使いやすい収納になります。

100円ショップのアイテムを組み合わせるのも経済的です。

レターケース、仕切り板、小物入れなどを組み合わせれば、低コストで自分好みの収納システムを作れます。

自作なら自分の生活スタイルに合わせてカスタマイズできる利点もあります。

ただし、収納グッズに頼りすぎると逆に整理が複雑になる場合もあります。

まずは書類そのものを減らす工夫をし、必要最小限の収納アイテムでシンプルに管理することを心がけましょう。

これらのアイデアの中から自分の生活スタイルに合うものを選び、無理なく続けられる収納方法を見つけることが大切です。

書類の整理ができないことと病気との関連性

書類の整理ができないという悩みが、単なる性格の問題ではなく、何らかの障害や病気と関連している可能性があります。

最も関連が深いとされるのは「ためこみ症」(ホーディング障害)です。

これは、実際の価値や必要性に関わらず、物を捨てることに強い苦痛を感じ、大量に物を溜め込んでしまう障害です。

特に書類や新聞などの紙類は、「情報が失われるのが怖い」という理由で溜め込むケースが多く見られます。

ADHD(注意欠如・多動症)も書類整理の困難さと密接に関わっています。

ADHDでは「実行機能」と呼ばれる、計画立案や優先順位付け、集中力の持続などの能力に課題があることが多いです。

このため、書類の分類やファイリングなどの細かい作業を最後まで完了させることが難しく、紙類が増え続けてしまうことがあります。

自閉スペクトラム症の特性を持つ方も、書類整理に独特の困難を抱えることがあります。

全体を把握して体系的に整理するよりも、細部に注目する傾向があるため、分類基準を作りすぎて複雑になったり、完璧を求めすぎて進まなかったりすることがあります。

うつ病や不安障害などのメンタルヘルスの問題も、間接的に書類整理の困難さに繋がることがあります。

エネルギーや意欲の低下により、日常的な整理整頓の習慣を維持することが難しくなるためです。

認知症や加齢に伴う認知機能の変化も、高齢者の書類整理の困難さと関連しています。記憶力の低下や判断力の変化により、何が重要な書類かの区別がつきにくくなり、すべてを保管しようとする傾向が強まることがあります。

ただし、書類の整理ができないからといって、すぐに病気だと結論づけるのは適切ではありません。

多くの場合は、単に整理のスキルや習慣が身についていないだけかもしれません。

もし書類の散らかりが極端で、生活に支障をきたすレベルであれば、専門家への相談を検討してみるとよいでしょう。

精神保健の専門家や整理収納アドバイザーなど、状況に応じた適切なサポートを受けることで改善が期待できます。

また、自分に合った整理方法を見つけることも重要です。

例えば、ADHDの特性がある方は、細かい分類よりも大まかな区分けと目立つラベリングが効果的なことが多いです。

自閉スペクトラム症の特性がある方は、明確なルールと一貫性のあるシステムが役立つかもしれません。

書類整理の困難さは、病気の有無に関わらず多くの人が抱える悩みです。自分のペースで無理のない方法を見つけていくことが大切です。

紙書類をデータ化する方法

紙書類のデータ化は、物理的なスペースを節約するだけでなく、検索性や管理のしやすさも向上させる効果的な方法です。

最も基本的な方法は、スマートフォンのカメラを使った撮影です。

多くのスマートフォンには書類スキャン機能が標準搭載されており、

自動的に角度補正や影の除去を行ってくれます。

iPhoneならメモアプリ、Androidならドライブアプリなどで簡単にスキャンが可能です。

手軽さが魅力ですが、大量の書類処理には向いていません。

専用のスキャナーを導入するのも効果的です。

フィードスキャナータイプなら一度に複数枚の処理が可能で、両面スキャンにも対応しています。

ScanSnapなどのパーソナルスキャナーは、ボタン一つで高品質なPDFファイルを作成できる便利さがあります。

価格は2〜5万円程度と初期投資は必要ですが、長期的に見れば時間の節約になります。

マルチファンクションプリンター(複合機)も、家庭にすでにある方は活用すべきです。

印刷機能だけでなく、スキャン機能も搭載されているので、専用機を新たに購入する必要がありません。

ただし、給紙の手間や処理速度は専用スキャナーに劣る場合が多いです。

データ化した後のファイル管理も重要なポイントです。

クラウドストレージサービス(GoogleドライブやDropboxなど)を活用すれば、デバイスを問わずどこからでもアクセスできます。

また、万が一の災害時にもデータが失われないというメリットがあります。

ファイル名の付け方を工夫することで、検索性が大幅に向上します。

例えば「種類_年月日_詳細」というフォーマットを統一して使うと、後から探しやすくなります。

「保険_20230401_自動車保険証券」のような命名規則を決めておくのがおすすめです。

OCR(光学式文字認識)機能を活用すれば、スキャンしたPDFの中身をテキストとして検索できるようになります。

最近のスキャナーやスマートフォンアプリには、この機能が標準で搭載されているものも多いです。

テキスト検索ができると、ファイル名だけでなく内容からも目的の書類を見つけられます。

特定の書類については専用アプリの活用も検討しましょう。

例えば、レシートデータは家計簿アプリと連携させたり、健康診断結果は健康管理アプリに取り込んだりすることで、単なるデータ保存を超えた活用が可能になります。

データ化の際は、セキュリティにも十分注意が必要です。

個人情報を含む書類(保険証券や契約書など)は、パスワード保護されたフォルダに保存するか、暗号化ソフトを利用するのが安全です。

また、定期的なバックアップも忘れないようにしましょう。

ただし、すべての書類をデータ化すれば良いというわけではありません。

一部の法的書類(契約書の原本など)は、原本保管が必要な場合もあります。

データ化する前に、その書類が原本保管を要するかどうかを確認しておくことが大切です。

紙書類のデータ化は一度に完了させようとすると大変な作業になります。

毎日少しずつ、あるいは新しく届いた書類から順次デジタル化する習慣をつけると、無理なく進めることができるでしょう。

家庭の書類の整理ができない人向けのまとめポイント

- 「とりあえず置いておく」習慣が書類散乱の主原因

- 書類を「不要な紙」「情報が必要な紙」「紙そのものが必要な紙」の3分類で整理する

- 玄関で郵便物を開封し即決断する「入口管理」が重要

- 散らばった書類はまず一箇所に集めるところから始める

- 垂直収納を活用して書類の可視性を高める

- 期限付き書類は「12ヶ月フォルダ」で管理すると見落としを防止できる

- 戸籍謄本や不動産権利証など絶対に捨てられない重要書類は防水・防火ケースで保管

- レシートや領収書は確定申告用と家計簿用で分別管理する

- 毎日5分の整理時間を設けると少しずつ改善できる

- 情報のみ保存したい書類はスキャンしてデータ化すると物理的スペースを節約できる

- デジタルデータは「年月日_種類_詳細」など命名規則を統一する

- ファイルボックスやウォールポケットなど身近な収納グッズを活用する

- ADHDなど書類整理が特に苦手な発達特性を持つ場合は自分に合った方法を工夫する

- 取っておきたい気持ちには「保留ボックス」を活用し一定期間後に再判断する

- 家族全員で同じルールを共有することで書類管理を持続させる