「最近、小6の娘の態度が急に変わってしまった…」と感じていませんか。

これまで素直だった小6の娘が口答えをしたり、無視をしたりするようになると、親としては戸惑い、ついイライラしてしまうこともあるでしょう。

特に、中学受験を控えている場合は、勉強への影響も心配になります。

多くの親が、小6女子の反抗期はいつまで続くのかというピークに関する疑問や、具体的な特徴はどのようなものかという不安を抱えています。

また、娘に対して可愛くないと感じてしまう自分に罪悪感を覚え、父親としてどう関われば良いのか、あるいはどこまで「ほっとく」のが正解なのか、その接し方に悩む方も少なくありません。

感情的なリアクションが良くないとは分かっていても、どうすれば良いか分からなくなるものです。

この記事では、そんな悩みを抱えるあなたのために、小学校6年生の娘さんの反抗期について、その原因から具体的な対処法までを網羅的に解説していきます。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

- 小学校6年生の女の子に特有の反抗期の特徴や原因

- 反抗期がいつまで続くのか、その一般的な時期の目安

- 親がやってはいけないNGな対応と、心掛けるべき接し方のコツ

- 反抗期の娘と良好な関係を築くための具体的な関わり方

6年生の娘に反抗期?知っておきたい特徴と原因

- 小6女子の反抗期によくある言動とは

- 反抗的な態度の具体的な特徴は?

- 反抗のピークはいつ頃やってくるのか

- 中学受験が心に与える影響

- ついイライラしてしまう親の気持ち

小6女子の反抗期によくある言動とは

小学校6年生の女子に訪れる反抗期には、いくつかの典型的な言動が見られます。

これは、子どもが心身ともに大きく成長し、自立へと向かう過程で生じる自然な現象です。

これまで素直だった娘さんが、親の言うことに対して「でも」「だって」と口答えをしたり、些細なことで反発したりするようになります。

これは、自分自身の考えや価値観が芽生え始めている証拠と言えるでしょう。

親の意見を鵜呑みにするのではなく、自分なりに物事を判断しようとする心の働きが、反抗的な言葉として表れるのです。

具体例を挙げると、

「宿題やったの?」という問いに「今やろうと思ってた!」と強く言い返したり、

「早くお風呂に入りなさい」という指示を無視したりする行動が頻繁になります。

また、家族と過ごす時間が減り、自室にこもることが多くなるのもこの時期の特徴です。

親との会話を避け、話しかけても「別に」「普通」といった短い言葉で済ませてしまうことも少なくありません。

これらの言動は、親からすると寂しく、腹立たしく感じられるかもしれません。

しかし、これは娘さんが「親から干渉されたくない」「自分の世界を大切にしたい」という気持ちを表現しているのです。

したがって、一つ一つの言動に過剰に反応するのではなく、成長の過程として受け止める視点が大切になります。

反抗的な態度の具体的な特徴は?

前述の通り、反抗的な言動が見られるようになりますが、その態度の裏には特有の心理的な特徴が隠されています。

単に「態度が悪い」と捉えるのではなく、その背景を理解することが対応の第一歩となります。

この時期の女の子は、心の中で「大人として扱ってほしい」という気持ちと、「まだ子どもでいたい、親に甘えたい」という気持ちがせめぎ合っています。

このアンバランスな心理状態が、不安定で矛盾した態度として表出するのです。

例えば、親からのアドバイスを「うるさい」と突き放したかと思えば、次の日には何事もなかったかのように甘えてくることがあります。

このような態度の変化に、親は振り回されてしまうかもしれません。

しかし、これは本人の意思でコントロールできるものではなく、ホルモンバランスの変化なども影響していると考えられます。

また、友人関係が世界の中心になり、親の価値観よりも友達の意見を優先するようになります。

服装や持ち物、言葉遣いなどを親に注意されると、「友達はみんなこうしてる!」と強く反発するのも、この時期ならではの特徴です。

自分のアイデンティティを確立しようとする過程で、親という最も身近な存在に反発することで、自分を確かめている側面があるのです。

反抗のピークはいつ頃やってくるのか

娘の反抗的な態度が続くと、「この状態は一体いつまで続くのだろう」と不安になるのは当然のことです。

反抗期の期間やピークには個人差があるものの、一般的な傾向を知っておくことで、心の準備ができます。

結論から言うと、小学校高学年から中学生にかけてが、反抗期のピークとなる場合が多いです。

特に、心身の変化が著しい小学校6年生から中学校2年生頃に、反発が最も強くなる傾向が見られます。

この時期は、第二次性徴による身体的な変化や、友人関係の複雑化、学業の難化など、子どもを取り巻く環境が大きく変わるタイミングです。

もちろん、これはあくまで一般的な目安であり、反抗期が始まる時期や終わる時期は一人ひとり異なります。

比較的早く、小学校4年生頃から兆候が見られる子もいれば、高校生になってから反抗期を迎える子もいます。

また、はっきりとした反抗期がなく、穏やかに成長する子も少なくありません。

注意点として、「いつ終わるか」を過度に気にしすぎないことが大切です。

終わりを待ち望む気持ちが強いと、子どもの些細な言動に一喜一憂し、親自身が疲弊してしまいます。

むしろ、これは子どもの成長に必要な期間であると捉え、長期的な視点で見守る姿勢が求められます。

反抗の強さや期間は、その子の個性や家庭環境によって大きく左右されることを理解しておきましょう。

中学受験が心に与える影響

小学校6年生という時期は、多くの子どもにとって中学受験という大きな課題と向き合うタイミングでもあります。

この中学受験が、反抗期に無視できない影響を与えることがあります。

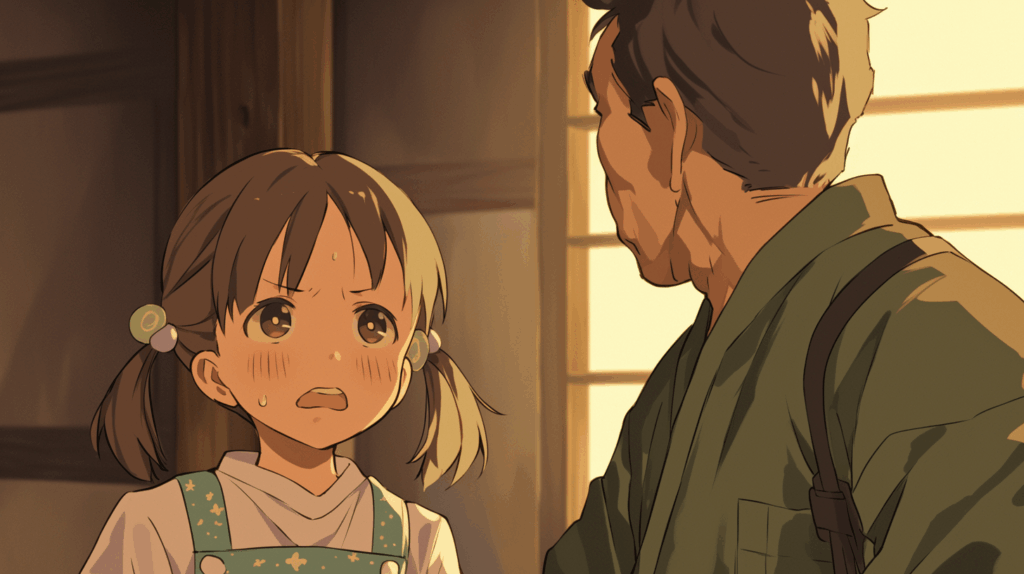

なぜなら、中学受験は子どもにとって大きなプレッシャーとなり、精神的なストレスを増大させる要因になるからです。

大人でも大変な勉強量をこなし、模試の結果に一喜一憂する日々は、子どもの心を不安定にさせます。

このストレスのはけ口が、最も身近な存在である親に向けられ、反抗的な態度として表れるケースは少なくありません。

具体的には、「勉強しなさい」という親の言葉に過剰に反発したり、思うように成績が上がらないことへの焦りや不満を親にぶつけたりします。

また、受験勉強のために好きなことを我慢している場合、その不満が親への反抗につながることもあります。

親が子どものためを思って熱心になるほど、子どもは「親の期待に応えなければ」というプレッシャーを感じ、それが反発心に火をつけることもあるのです。

一方で、親子で中学受験という共通の目標に向かって協力することで、絆が深まるという側面もあります。

大切なのは、親が結果だけを求めるのではなく、子どもの努力する過程を認め、精神的な支えとなることです。

受験のストレスが反抗期を悪化させないよう、家庭が子どもにとって安心できる場所であることが、何よりも重要になります。

ついイライラしてしまう親の気持ち

娘の反抗的な態度に、つい感情的になってしまい、後から自己嫌悪に陥るという親御さんは少なくありません。

イライラしてしまうのは、決してあなたが親として未熟なわけではなく、自然な感情です。

その理由は、子どもの反抗的な言動が、親の愛情やこれまでの子育てを否定されたかのように感じさせてしまうからです。

一生懸命育ててきた我が子から無視されたり、心ない言葉を投げかけられたりすれば、傷つき、悲しくなり、怒りがこみ上げてくるのは当然と言えます。

また、「自分の育て方が悪かったのではないか」という不安や焦りも、イライラを増幅させる一因となります。

このような感情と向き合うためには、まず「イライラしても良い」と自分自身を許すことが第一歩です。

感情を無理に抑え込もうとすると、かえってストレスが溜まってしまいます。

感情をコントロールするためのヒント

では、どのように気持ちを整理すればよいのでしょうか。

一つは、物理的に距離を置くことです。

カッとなったら、一度その場を離れて深呼吸をする、冷たい水を飲むなどして、クールダウンする時間を作りましょう。

また、パートナーや友人に愚痴を聞いてもらうだけでも、気持ちは軽くなります。自分一人で抱え込まず、外部に助けを求めることも大切です。

娘の反抗は、あなた個人への攻撃ではなく、成長過程の一部であると理解することも、心の負担を軽減します。

子どもの世界と自分の世界を切り離して考え、「今はそういう時期なのだ」と客観的に捉える努力が、冷静な対応につながっていくでしょう。

6年生の娘の反抗期を乗り越える接し方

- 小6娘が可愛くないと感じてしまったら

- 親が心掛けたい基本的な接し方

- 父親ができることと理想の関わり方

- 時には「ほっとく」ことも大切

- やってはいけないNGなリアクション

小6娘が可愛くないと感じてしまったら

反抗的な態度を繰り返す娘に対して、ふと「可愛くない」と感じてしまう瞬間があるかもしれません。

そして、そう感じてしまった自分に対して、罪悪感や嫌悪感を抱く親御さんも多いです。

しかし、これは決して珍しいことではなく、多くの親が経験する感情です。

大切なのは、その感情を否定せず、まずは受け入れることです。

「可愛くないと感じてしまうこともある」と認めるだけで、心が少し楽になります。

これは、娘への愛情がなくなったわけではなく、反抗的な言動に対して一時的に抱く自然な反応なのです。

この感情の背景には、親が思い描いていた「素直で可愛い娘」のイメージと、現実の娘の姿とのギャップがあります。

期待が大きかった分、失望も大きくなり、それが「可愛くない」という感情につながるのです。

では、どうすれば良いのでしょうか。

まず、子どもの人格そのものではなく、「反抗的な態度」という行動に対してネガティブな感情を抱いているのだと、自分の中で切り分けて考えてみましょう。

そして、かつての可愛かった頃の写真を眺めたり、楽しかった思い出を振り返ったりするのも有効です。

娘さんへの愛情を再確認するきっかけになります。

また、親自身がリフレッシュする時間を持つことも非常に大切です。

自分の趣味に没頭したり、友人と会ったりして、子育てから一時的に離れることで、心に余裕が生まれます。その余裕が、再び娘と向き合う力となるのです。

親が心掛けたい基本的な接し方

反抗期の娘と向き合う上で、親が心掛けるべき基本的な接し方がいくつかあります。

これらを意識するだけで、無用な衝突を避け、良好な親子関係を維持しやすくなります。

最も重要なのは、「一人の人間として尊重する」という姿勢です。

子ども扱いするのではなく、娘の意見や考えに耳を傾け、たとえそれが未熟であったとしても、頭ごなしに否定しないことが基本となります。

H4 具体的なコミュニケーションのポイント

具体的な接し方として、以下の点を意識すると良いでしょう。

- 聞き役に徹する時間を作る

親が話すのではなく、娘の話をただ聞く時間を作ります。

相槌を打ち、共感を示すことで、娘は「自分のことを分かってくれようとしている」と感じ、心を開きやすくなります。 - 命令ではなく提案で伝える

「~しなさい」という命令口調は、反発を招くだけです。

「~してくれると助かるな」「~してみるのはどうかな?」といった提案の形で伝えると、素直に受け入れやすくなります。 - 感謝の気持ちを言葉で伝える

小さなことでも「ありがとう」と伝える習慣をつけましょう。

例えば、お皿を運んでくれた時など、当たり前と思わずに感謝を示すことで、お互いの気持ちが和らぎます。 - スキンシップを試みる

言葉でのコミュニケーションが難しい時期でも、肩を叩く、頭をなでるといった軽いスキンシップが、気持ちを伝える手段になることもあります。

ただし、子どもが嫌がる場合は無理強いしないようにしましょう。

これらの接し方は、すぐに効果が出るものではないかもしれません。しかし、粘り強く続けることで、娘さんの中に親への信頼感が育まれ、反抗的な態度も次第に軟化していくことが期待できます。

父親ができることと理想の関わり方

反抗期の娘との関係において、父親は母親とは異なるユニークな役割を果たすことができます。

母親と娘が感情的にぶつかりやすいのに対し、父親は少し距離を置いた客観的な立場から関わることが可能です。

理想的な関わり方として、まず挙げられるのは「家庭内の緩衝材」としての役割です。

母親と娘が口論になった際に、父親が冷静に間に入ることで、双方のクールダウンを促すことができます。

どちらかの味方をするのではなく、両方の言い分を聞いた上で、「お母さんの言うことも分かるけど、お前の気持ちも分かるよ」と中立的な立場で受け止める姿勢が求められます。

また、父親は「社会のルールを教える役」としても重要です。

家庭内での感情的なぶつかり合いとは別に、社会的な常識やマナーについて、父親が冷静に、かつ論理的に教えることで、娘も受け入れやすくなることがあります。

さらに、娘の興味や関心事に父親が寄り添うことも、良好な関係を築く上で効果的です。

例えば、娘が好きなアーティストのライブに一緒に行ったり、共通の趣味であるスポーツを楽しんだりする時間を作るのです。

母親には話せないような悩みでも、共通の体験を通じて父親には話しやすくなることがあります。

注意点として、父親が母親と一緒になって娘を責め立てることは絶対に避けるべきです。

これは娘を孤立させ、事態を悪化させるだけです。

母親を精神的にサポートしつつ、娘にとっては「最後の逃げ場」となれるような、どっしりと構えた存在であることが理想と言えるでしょう。

時には「ほっとく」ことも大切

娘のことが心配なあまり、つい過剰に干渉してしまいたくなるのが親心です。

しかし、反抗期の娘に対しては、あえて「ほっとく」、つまり適度な距離を置いて見守る姿勢が非常に重要になります。

その理由は、この時期の子どもが「親からの自立」を強く求めているからです。

自分で考え、自分で判断し、たとえ失敗したとしても自分で責任を取りたいという欲求が高まっています。

親が先回りして口や手を出しすぎることは、この自立のプロセスを妨げ、子どもの成長の機会を奪うことになりかねません。

例えば、部屋が散らかっていても、すぐには片付けるように言わない。

宿題をなかなか始めなくても、ギリギリまで口出しせずに見守る。

このような対応は、親にとっては忍耐が必要ですが、子どもに「信頼されている」という感覚を与えます。

自分で問題を解決する経験を積むことで、自己肯定感も育まれていくのです。

もちろん、「ほっとく」ことと「無関心」は全く異なります。

完全に放置するのではなく、「いつでも相談に乗る準備はある」というメッセージを伝えつつ、基本的には本人の自主性に任せるのが理想です。

具体的には、「何か困ったことがあったら、いつでも言ってね」と声をかけておく、といった配慮が有効です。

どの程度距離を置くべきかの判断は難しいですが、一つの目安として「命の危険や法に触れるような行為でない限りは、ある程度の失敗は許容する」という線引きを夫婦間であらかじめ話し合っておくと良いでしょう。

やってはいけないNGなリアクション

反抗期の娘に対して、親が良かれと思って取った行動が、かえって関係を悪化させてしまうことがあります。

ここでは、特に避けるべきNGなリアクションをいくつか紹介します。

最もやってはいけないのは、「感情的に怒鳴りつける」ことです。

親が感情的になれば、子どもも感情で返してくるだけで、建設的な対話にはなりません。怒鳴られた子どもは、内容を理解するのではなく、「ただ怖かった」という記憶だけが残り、親への不信感を募らせる結果となります。

次に、「他の子と比較する」言動も厳禁です。

「〇〇ちゃんはちゃんと勉強しているのに」といった言葉は、子どものプライドを深く傷つけ、自己肯定感を著しく低下させます。百害あって一利なしと心得ましょう。

また、「過去のことを持ち出して責める」のも良くありません。

「あなたは昔からいつもそうなのよ」といった言い方は、子どもに「どうせ自分は変われない」というレッテルを貼ることになり、改善への意欲を削いでしまいます。

話をする際は、今起きている問題にのみ焦点を当てることが大切です。

以下の表は、避けるべきリアクションとその代わりに心掛けたい対応をまとめたものです。

| やってはいけないNGリアクション | 心掛けたいOKリアクション |

| 感情的に怒鳴りつける | 一度深呼吸し、冷静になってから話す |

| 他の子どもと比較する | 子ども自身の過去と現在の成長を認める |

| 過去のことを持ち出して責める | 「今」の問題点について具体的に話す |

| 子どもの意見を頭ごなしに否定する | まずは最後まで話を聞き、共感を示す |

| 無視したり、口をきかなくなったりする | 親の方から挨拶するなど、対話の扉は開けておく |

これらのNGリアクションを避けるだけでも、親子関係の悪化を防ぎ、対話の糸口を見つけやすくなるはずです。

6年生の娘の反抗期と向き合うために

- 小6女子の反抗期は心身の成長に伴う自然な過程

- 口答えや無視は自立したいという気持ちの表れ

- 反抗期のピークは小6から中学生にかけて多いが個人差がある

- 中学受験のストレスが反抗的な態度を助長する場合がある

- 娘の態度にイライラするのは親として自然な感情

- 「可愛くない」と感じても自分を責めず、一時的な感情と捉える

- 対応の基本は子ども扱いせず一人の人間として尊重すること

- 話を聞き、命令ではなく提案で伝えるコミュニケーションを心掛ける

- 父親は母親と娘の緩衝材となり、客観的な視点で関わる

- 過干渉は避け、適度な距離を置いて見守る「ほっとく」姿勢も重要

- 「ほっとく」は無関心ではなく、信頼の証

- 感情的に怒鳴る、他人と比較する、過去を責めるのはNG

- 親自身のストレスケアも忘れず、リフレッシュする時間を持つ

- 反抗期はいつか終わる期間限定のものと捉え、長期的な視点を持つ

- 親子関係を再構築する機会と前向きに考えることが乗り越える鍵